Глиняная модель крытой повозки

Глиняная модель четырехколесной повозки сложной формы

Удила середины II тысячелетия до н.э.

Парне головки лошадей

Древнейшее изображение всадника на навершии бронзовой булавки

Кочевники и Золотая Орда

Удила и костяные и изделия: 1 - удила; 2 - костяная обкладка седла (хут. Подлужный, № 531); 3 - костяный пластины; 4 - костяные петли

В кочевнических погребениях найдено очень мало шпор. Известна пара прямых плоских шпор (Праздничное, № 510), у которых, видимо, шип и скоба находились в одной плоскости (тип I). Такая же шпора была найдена в погребении Саркел (№ 383). Такие шпоры известны в Западной Европе, где датируются XI—XII вв.. В Новгороде такие шпоры известны в слое XI—XII вв.123, в Венгрии в памятниках X—XI вв.

В. А. Городцов в погребении Николаевка 4/3 (№ 459)нашел шпору с колесиком (тип II). Многочисленные варианты типов шпор с колесиком, или «репейкой», распространились на Западе в XIII—XV вв. и полностью вытеснили типы шпор без колесиков. Известны шпоры с колесиком в слое монгольского погрома на Городище.

От плетей (4 экз.) сохраняются костяные рукояти с отростком (рис. 3, 3). Рукояти внутри имеют канал, в котором часто оказывается железный стержень. В некоторых случаях этот стержень оканчивается кольцом. Аналогичные плети известны в Саркеле — Белой Веже, в Рязани, в Новгороде в слоях XII—XIII вв., в Болгарах. В кочевническом погребении близ Саркела (№428) найдена серебряная узкая лента, скрученная в виде растянутой спирали. М. И. Артамонов видит в этом предмете ленту, вплетенную в ремни плети или украшавшую рукоятку плети. В погребении из Увека (№ 983) найдена деревянная палочка, обмотанная серебряной проволокой, которую исследователь погребения А. А. Кротков также считает плетью. В погребении Крилос 1 (№ 850а) найдены были две серебряных обкладки рукояти, которую исследователь кургана предлагает считать, правда, без оснований, рукоятью ременной плети.

У большинства сабель рукоятка расположена несколько под углом к линии клинка. Этим достигается усиление эффективности удара. На рукояти обычно бывают отверстия для прикрепления накладок.

При классификации сабель мы разделяем их на отделы — по форме клинка и на типы — по форме рукояти.

Оружие и костяные пряжки: 1 — сабли; 2 — меч (Пришиб, № 471); 3 — рукоять плети; 4 — втульчатая железная стрела (Пешки 323, № 790); 5 — копья; в — срединные накладки на лук; 7 — фронтальная накладка на лук; 8 — концевые накладки на лук; 9 — железные стрелы; 10 — костяные стрелы; 11 — костяные пряжки.

Чаще всего колчаны делались из бересты, иногда на деревянном или железном проволочном каркасе. Сверху их часто окрашивали в красный и черный цвета. Иногда на месте тлена от колчана встречаются следы кожи. Колчаны имели вид цилиндра, расширявшегося в нижней части, с плоским дном. Колчан украшали костяными накладками. Расположение их было зафиксировано в погребении Пески 22 (№ 466): костяные накладки покрывают с одной стороны всю верхнюю часть колчана. Ниже идет поясок прикрепленных к бересте треугольных бронзовых подвесок.

Известны колчаны с железной оковкой210. На некоторых колчанах в погребениях Цозаровка 269 (№ 809), Бережновка II, 34/2 (№ 82) было зафиксировано положение длинных костяных накладок с отверстиями вдоль края колчана и костяных петель (которые будут рассмотрены ниже) у верхнего его края (рис. 4, 5).

На месте истлевших колчанов находят различные детали: колчан из погребения Ровное 4/7 (№ 262) имел бронзовые полукруглые пластины с прорезью, железные пластины и железное кольцо у верхней части колчана; колчан из погребения Пески 22 (№ 466) имел железное кольцо у верха; колчан из погребения Пески 17 (№ 464) костяную пластину, железный крючок, два железных кольца; колчан из погребения № 54 у Саркела (№ 421) имел три железных кольца (рис. 4, 4) колчан из Мертвых солей (№ 9) имел железный крючок, из погребения Кара-Бутак 1 (№5) железную дуговидную оковку нижней части колчана и железную пластинку; у колчана из погребения Калиновка 54/1 (№ 178) имелся костяной крюк; колчан из погребения Быково I, 16/9 (№ 102) имел тонкие дощечки, узкую железную планку и железную петлю, рядом лежали железное кольцо, деревянная планка с заостренным концом; колчан из погребения Быково I, 14/3 (№ 101) справа имел железную пластину; колчан из погребения Каменка 441 (№ 845) имел железную пластину с крюком и двумя заклепками, узкие костяные накладки и бронзовую узкую пластину, приклепанную к деревянной пластинке.

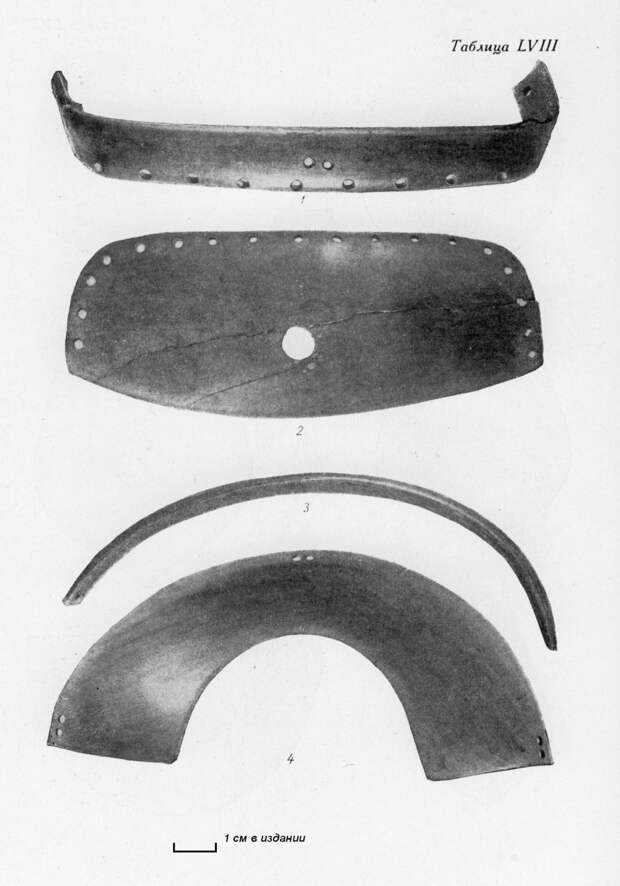

Детали колчанов: 1 — накладка из погребения Бережновка II, 5, № 74; 2 — накладка из погребения Парканы 180, № 877; 3 — пластина из кости от колчана из погребения Умань, № 805, 4 — реконструкция колчана из погребения Саркел 54 № 421; 5 — положение костяных деталей колчана из погребения Цозаровка 269, № 809; 6 — реконструкция колчана из погребения Саркел 18/1, № 392; 7 — накладка из погребения Аткарск 18, № 53; 8 — пластины от колчана из погребения Каменка 441, № 845; 9 — накладка от колчана из погребения Аткарск 18, № 53; 10 — накладка из погребения Бережновка I. 45/2 № 70. Реконструкции колчанов С. А. Плетневой

Костяные накладки на колчаны

Известны широкие пластины от колчанов, орнаментированные резьбой и гравировкой, а иногда ажурные. Эти пластины (известно всего пластин этого типа от 30 колчанов) стилистически очень близки друг к другу и образуют один тип костяных накладок (рис. 4, 1, 2, 7, 9, 10). Сходство их при ближайшем рассмотрении обнаруживается не только в технике гравировки, общей для всех костяных накладок, не только в манере окрашивать некоторые части орнамента в черный и красный цвета, но и в самом орнаменте и стиле изображений.

На городищах Белоруссии было найдено несколько костяных орнаментированных накладок на колчаны, близких кочевническим. Хронологически они не выходят из рамок XIII в. Более точные аналогии костяным накладкам от колчанов имеются в памятниках Сибири XII— XIV вв., из культурного слоя Наровчата, в Барбашинском могильнике XIV в 214, в материале из городища Верхний Джулат в комплексе XIII—XIV вв.

В кочевнических курганах имеются обкладки краев колчана другого типа: в виде длинных узких костяных пластин. Они часто бывают покрыты геометрическим орнаментом. Известны находки нескольких таких узких пластин с орнаментом в виде трилистников.

Костяные петли от колчанов

Они предназначались, как это выяснила С. А. Плетнева, для прикрепления колчана к ремню. Эти костяные петли были прикреплены к широким ремням, охватывавшим весь колчан. Через петли продевался шнур или ремень для ношения колчана через плечо .

Обычно костяные петли имеют на одной стороне насечку для более плотного соединения с ремнем и часто насечку на спинке. Характерной особенностью петель является потертость края большого отверстия, вызванная трением ремня или шнура, пропущенного через него.

Петли можно классифицировать на отделы по числу больших отверстий и на типы по форме.

Кистень

Один кистень был найден в Таганче (№ 803) и два в погребениях Сазонкин Бугор 11, 13 (№ 267г, 267д). Оружие это, видимо, было мало распространено у кочевников.

Это оружие редко применялось кочевниками. Известны одна шаровидная каменная булава с четырьмя выступами, одна грушевидная каменная и одна шипастая железная. Особо заслуживает упоминания скипетр, или булава, из Таганчи (№ 803), имеющий шаровидное каменное навершие с арочным пояском.

Шлемы

Шлемы (рис. 5, 1) довольно часто встречаются в погребениях. Существует несколько классификаций шлемов. Э. Ленц предложил классифицировать их по способу защиты лица223. Эта формальная классификация объединяет внутри типа совершенно разнохарактерные шлемы. Мы используем для классификации кочевнических шлемов типологию русских шлемов, разработанную А. Н. Кирпичниковым224.

Тип I (3 экз.). Плавно изогнутые и вытянутые шлемы. К передней части прикреплен наносник, переходящий в надбровные дуги. К шлему прикреплялась кольчужная бармица. Наверху при помощи обычно четырех ножек укреплялся шпиль, имеющий внизу утолщение — яблоко. К шпилю, очевидно, прикреплялся флажок — яловец. Шлем из погребения Демьяновка (№ 562) имел венец, прикрепленный к тулье железными заклепками. Нижний край шлема имел петли для прикрепления бармицы. Бармица скреплялась с петлями шлема при помощи металлического прутика или ремешка. К этому типу относится шлем из Таганчи (№ 803). Спереди у него был щиток, окруженный каемкой из меди, приклепанной серебряными гвоздиками. На передней части остались куски серебряной пластины. Внизу имелись отверстия для соединения с бармицей.

Шлемы и бокка: 1 — схема типов шлемов; 2 — навершие шлема из погребения у Энгельса, № 359, 3 — навершие шлема из погребения Бабичи, №674; 4 — шлем и кольчуга из погребения Ковали 53, № 753; 5 — бокка из погребения Увек 1

Кочевое скотоводство

Древние огузы

Изображение Геракла на монете царя Атея. IV в. до н.э.

Ручка скифского меча

Изображения на золотых бляхах из скифских курганов:

а, в - Геракла, б - Медузы Горгоны

У скифов функции жрецов обычно выполняли цари и представители знати, однако наряду с этим существовала и обособленная прослойка жрецов. Какие-либо специальные храмы не сооружались, а в жертву богам (за исключением бога войны) приносили скот, чаще всего - лошадей. На Никопольщине в женских захоронениях (по всей видимости, знахарок или жриц) встречаются магические предметы - зеркала, некоторые виды сосудов, конская узда, очищенные щипцы, жертвенные бронзовые ножи (их обычно находят попарно).

Ценные сведения о жрецах энереях (анареях) оставил древнегреческий историк Геродот: «Энереи - женоподобные мужчины - говорят, что искусство гадания даровано им Афродитой. Гадают они при помощи липовой мочалы. Мочалу эту разрезают на три части и полоски наматывают вокруг пальцев, а затем вновь распускают и при этом произносят предсказания». Энереи могли обвинить любого скифа в нарушении клятвы царского очага, считавшейся священной. Если вину несчастного удавалось доказать, его ожидала неминуемая казнь, а все имущество доставалось жрецам. Однако и самих жрецов могли объявить лжепророками и казнить. У скифов, по словам Геродота, существовал даже особый вид казни для провинившихся прорицателей: «На запряженный быками воз наваливают доверху хвороста. Прорицателей со связанными ногами и скрученными за спиной руками запихивают в кучу хвороста. Хворост поджигают и затем пугают и погоняют быков. Нередко вместе с прорицателями в огне гибнут и быки. Но все же, когда дышло обгорит, быкам иногда удается спастись, получив ожоги».

Скифские каменные изваяния

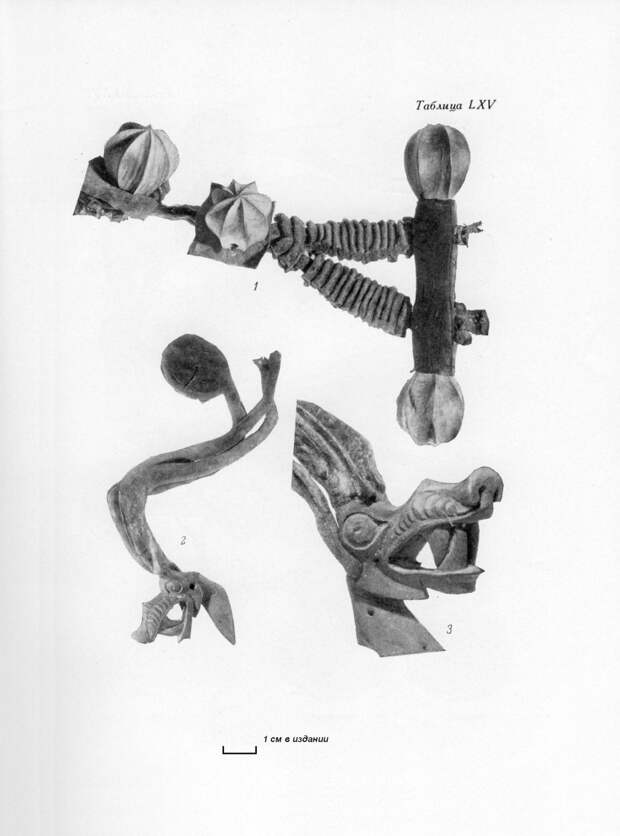

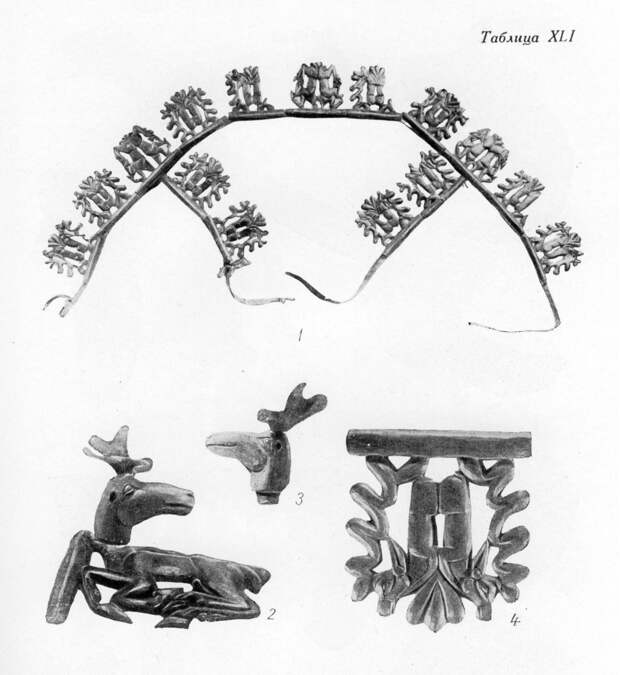

Навершия из кургана Толстая Могила. IV в. до н.э. Никопольский район

Курган Пазырык

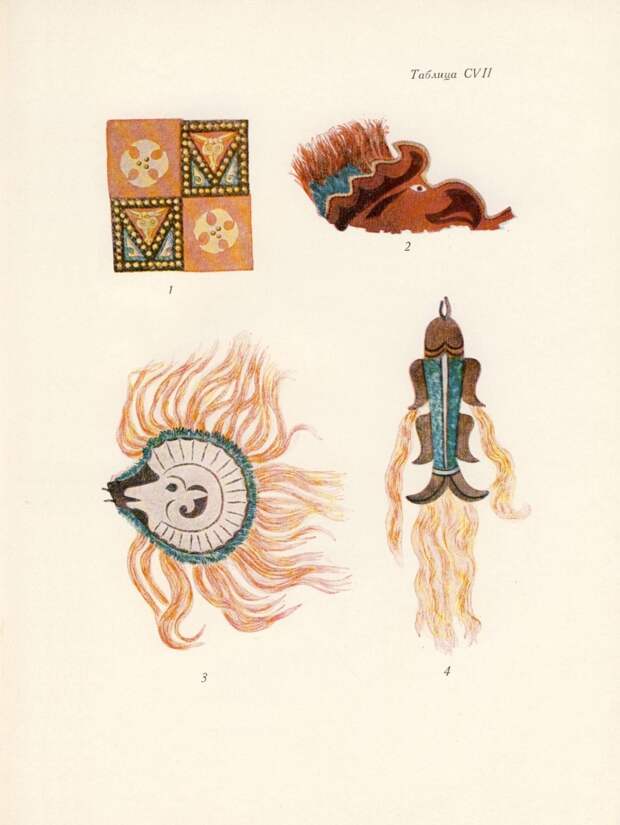

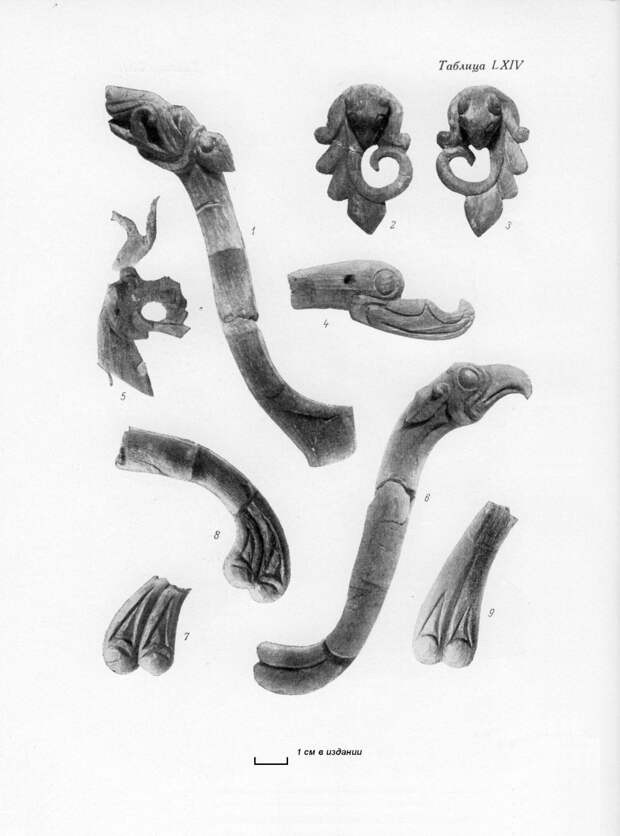

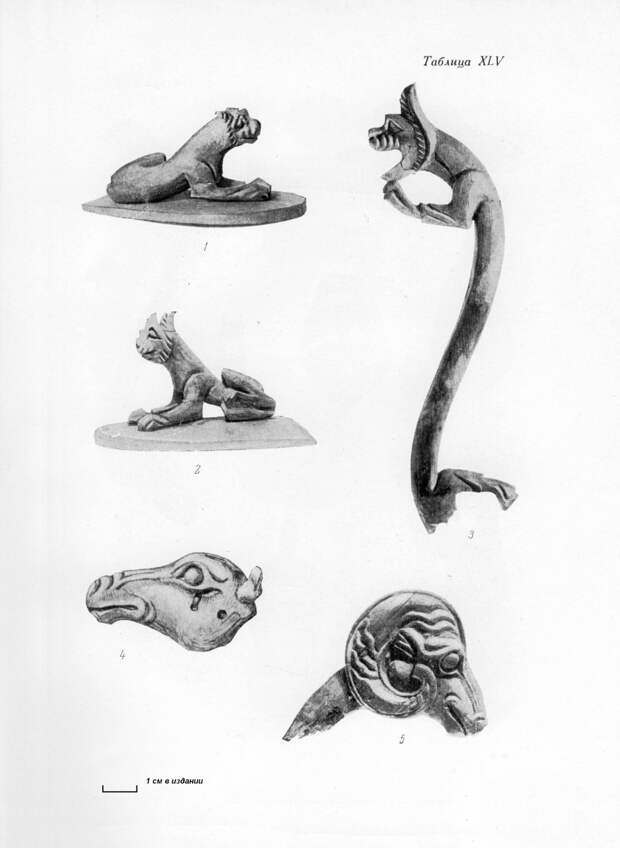

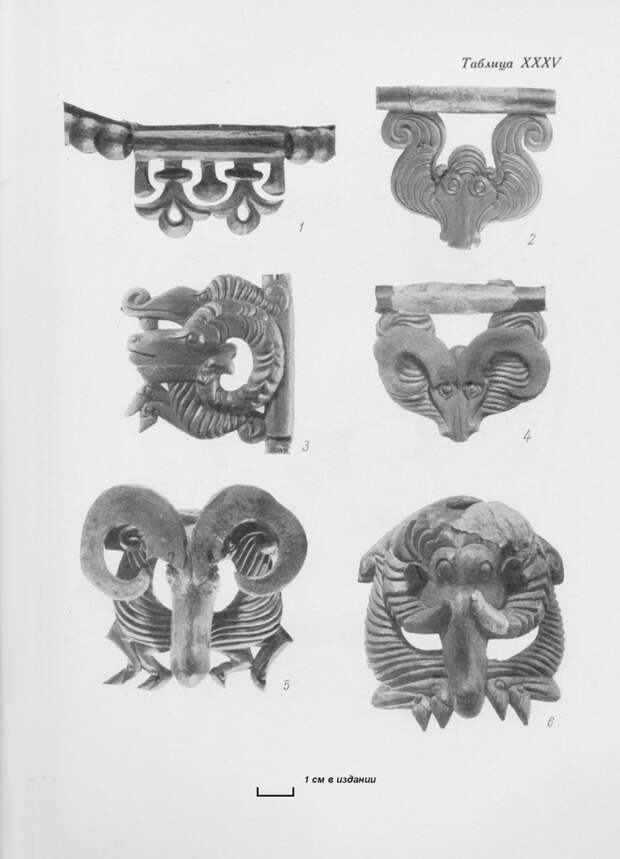

Украшения конской упряжи. 1 — часть седельной покрышки из кургана пятого; 2 — голова грифа — часть конского начельника из кургана второго; 3 — голова барана — седельная подвеска из кургана первого; 4 — рыба — седельная подвеска из кургана первого. Рис. В.М. Сунцевой.

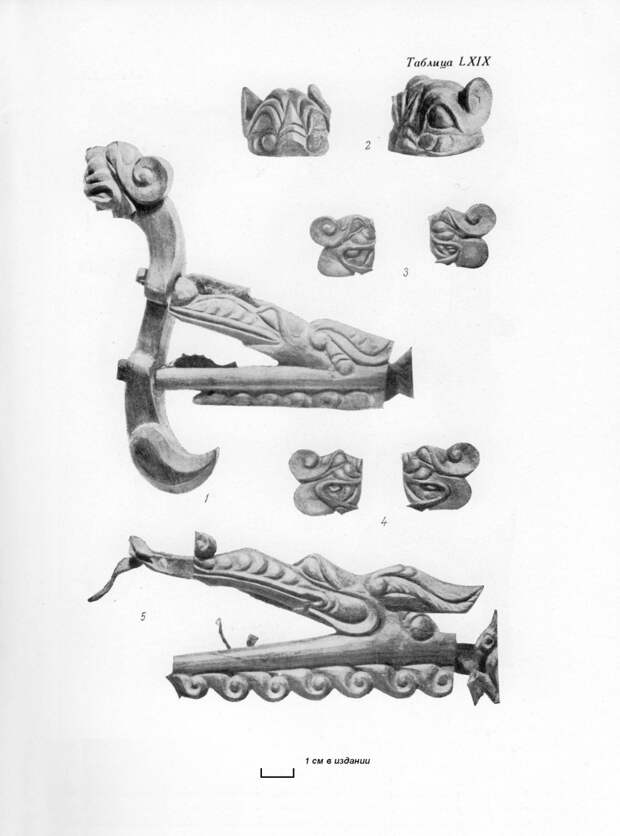

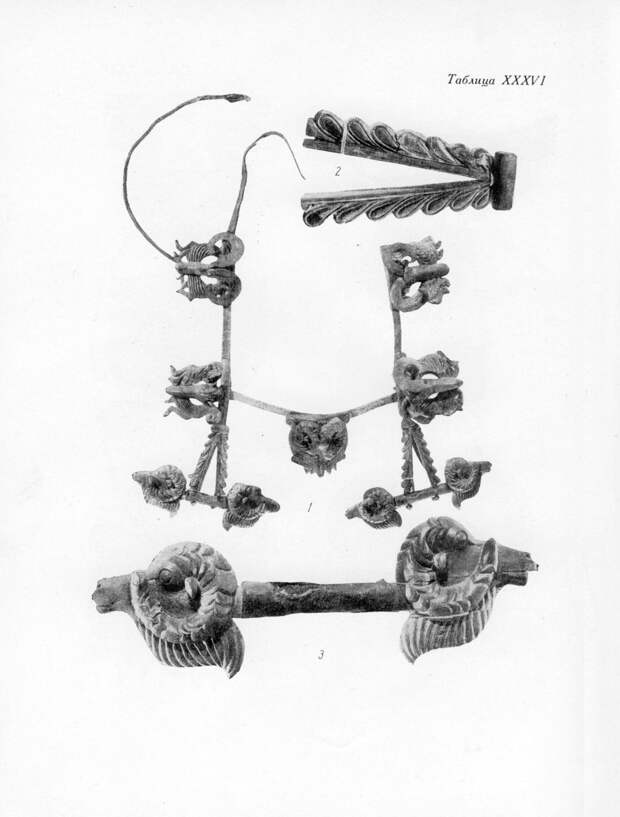

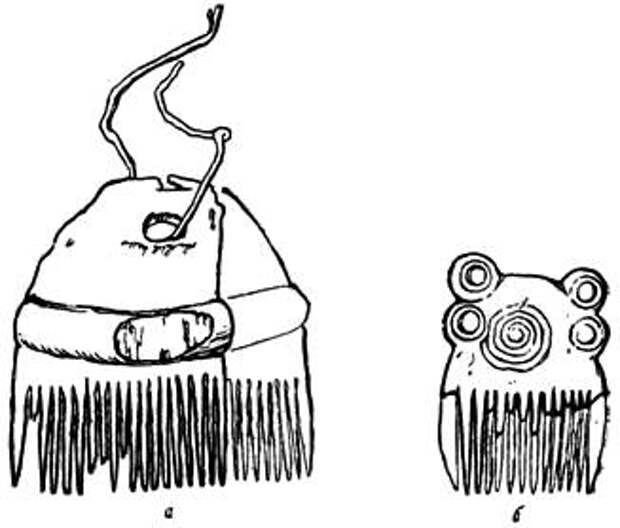

Украшения седельных лук и кнутовище нагайки. 1 — накладки на наружную поверхность седельных лук из кургана пятого; 2 — кнутовище нагайки — передний и задний его концы, из кургана второго. 1 — рис. В.М. Сунцевой, 2 — рис. Н.М. Руденко.

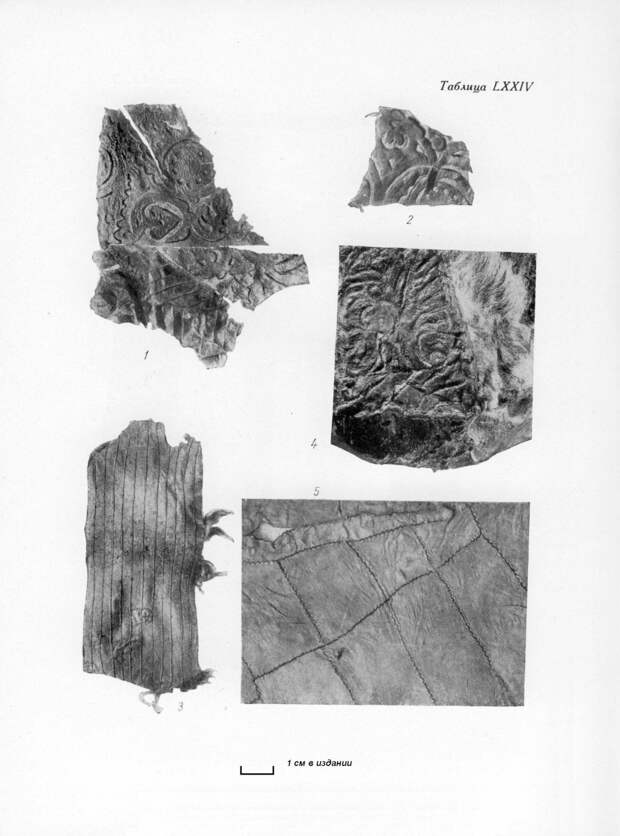

Вырезанные из кожи украшения седла из кургана пятого. 1 — накладка на верхний край седельной луки; 2 — накладка на наружную поверхность седельной луки; 3 — накладка на верхний подпруж-

(400/401)

ный ремень в месте прикрепления к нему нагрудника; 4 — накладка на нижний конец верхнего подпружного ремня. Рис. Н.М. Руденко.

Украшения седельных лук из кургана третьего. Рис. В.М. Сунцевой.

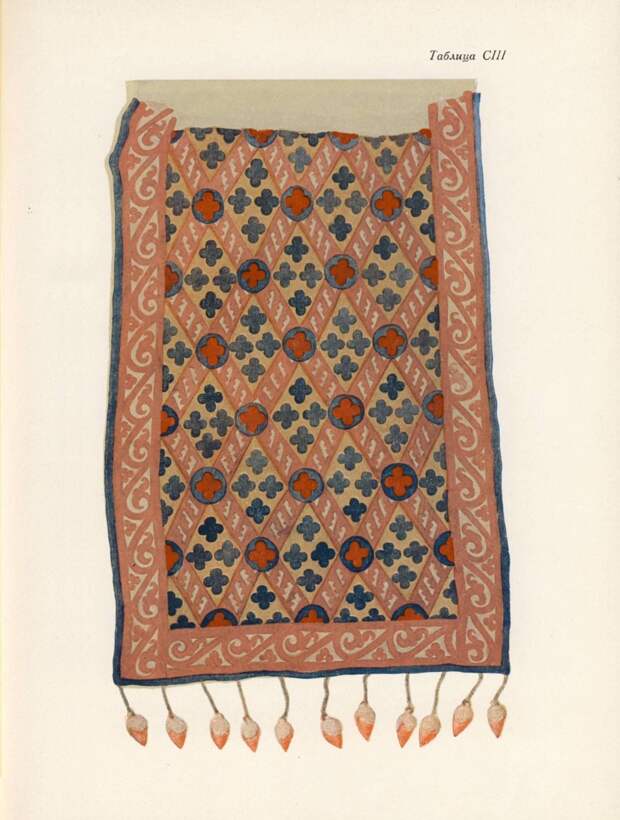

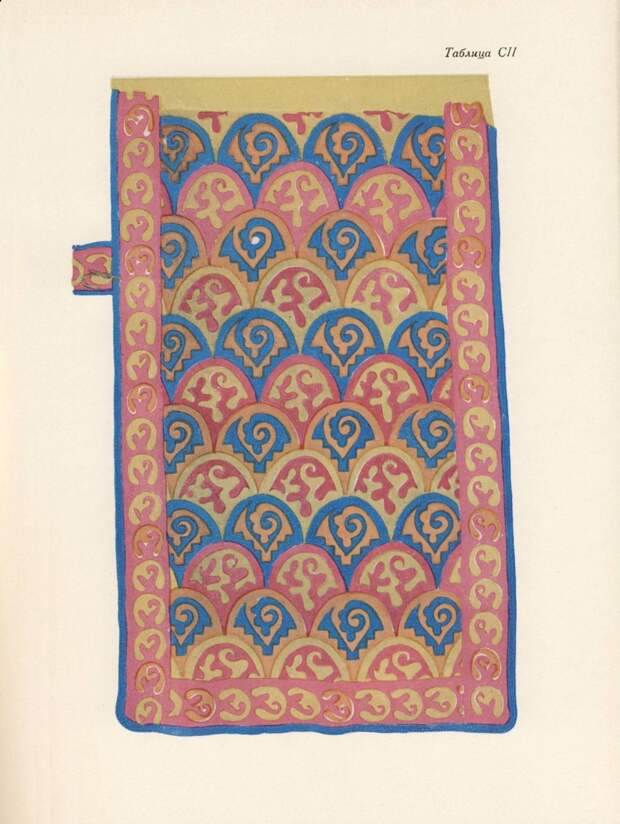

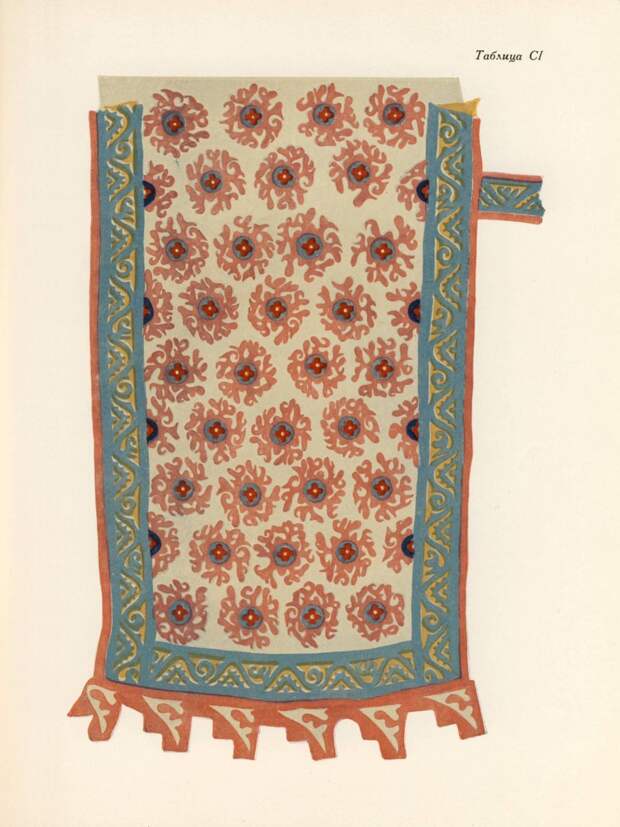

Орнамент на войлочном чепраке из кургана пятого. Рис. В.М Сунцевой.

Орнамент на войлочном чепраке из кургана пятого. Рис. В.М. Сунцевой.

Орнамент на войлочном чепраке из кургана пятого. Рис. В.М. Сунцевой.

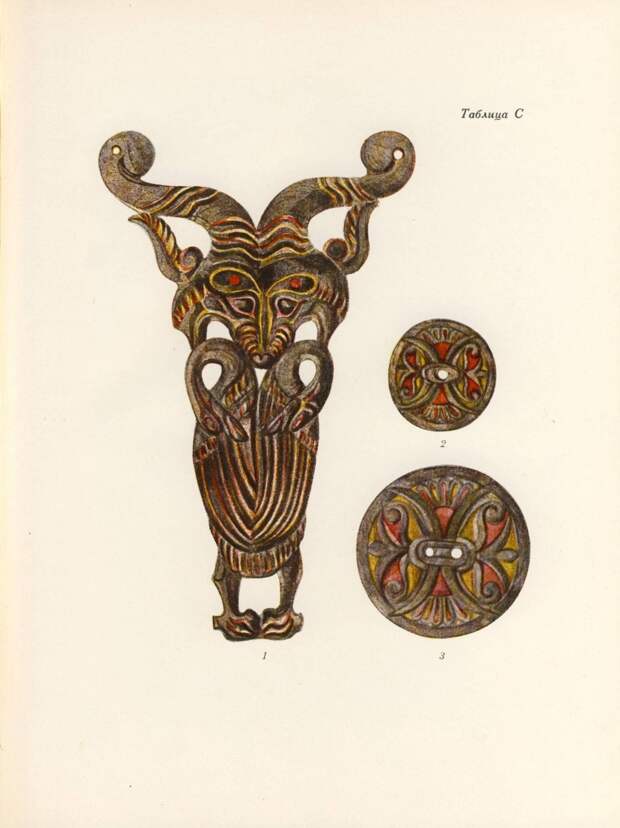

Роговые украшения узды из кургана второго. 1 — налобная подвеска; 2 и 3 — бляхи с лотосным орнаментом. Рис. Н.М. Руденко.

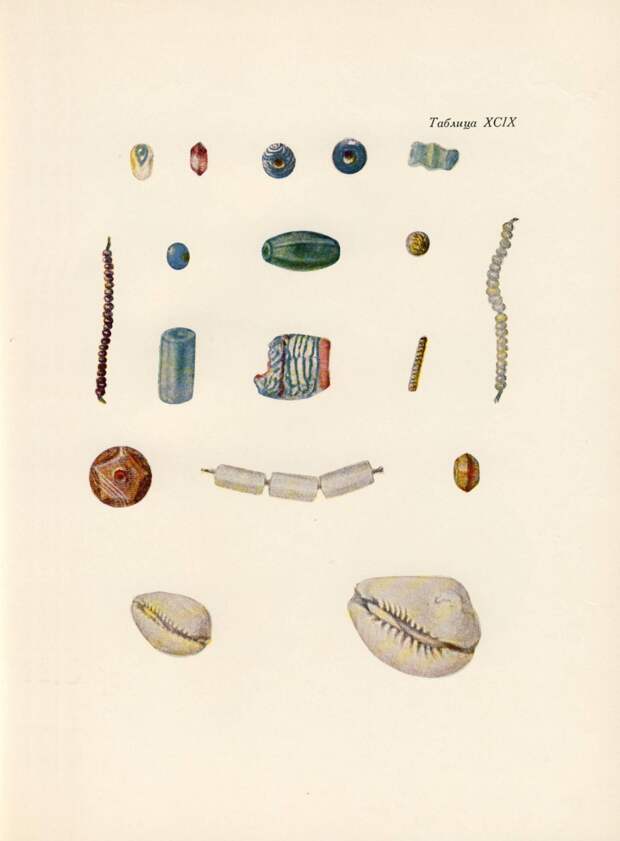

Образцы бус, бисера и раковин. Рис. В.М. Сунцевой.

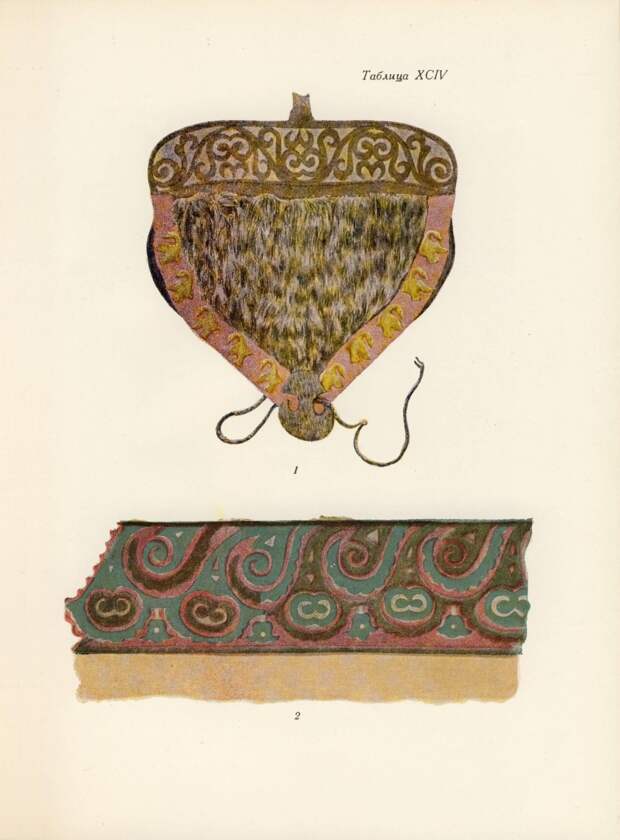

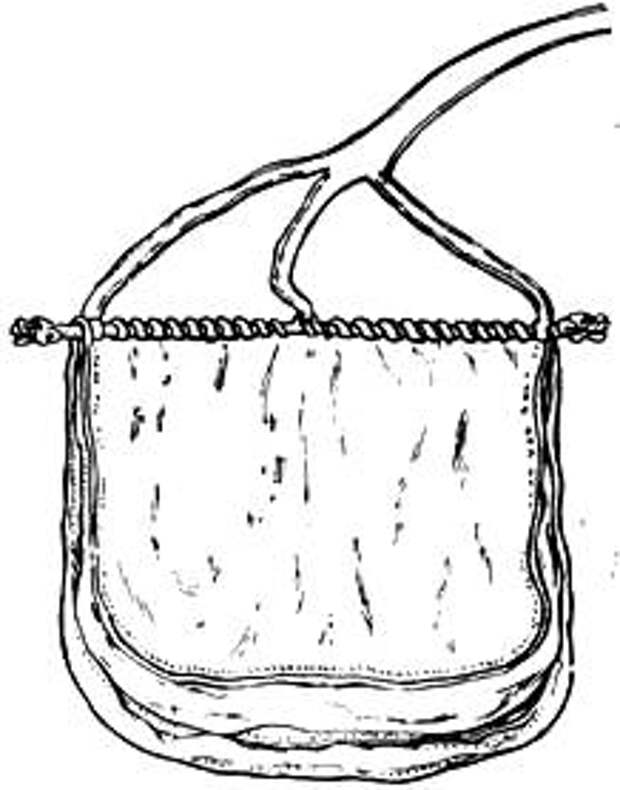

Образцы орнаментов. 1 — кожаная сумка с меховым клапаном из кургана второго (реконструкция); 2 — войлочная

(399/400)

узорная апликация, украшающая верхний край мужского чулка, из кургана второго. Рис. В.М. Сунцевой.

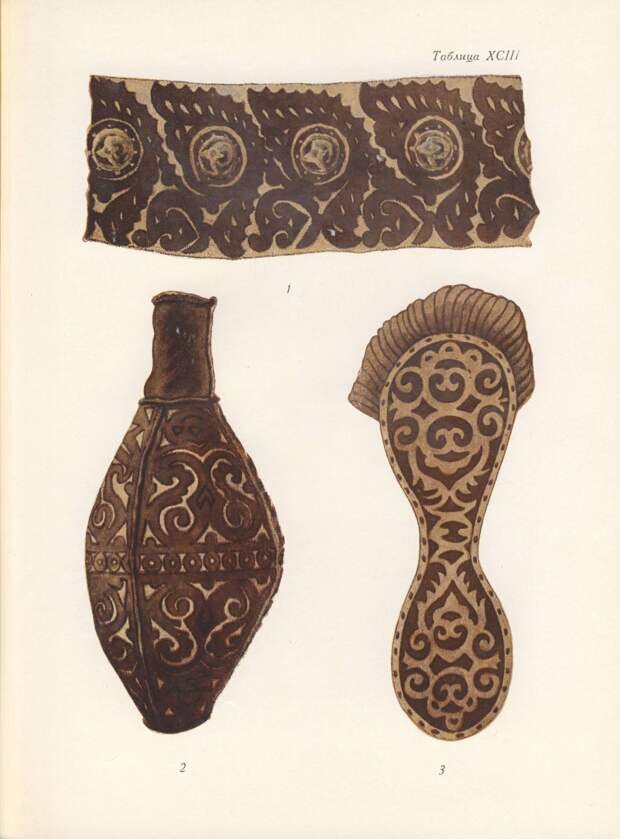

Образцы орнаментов. 1 — узор кожаной апликации на женской одежде из кургана второго; 2 — кожаная фляга, покрытая узорной апликацией, из кургана второго; 3 — орнамент, вырезанный на подошве женской обуви, из кургана второго. 1, 2 — рис. В.М. Сунцевой, 3 — рис. Н.М. Руденко.

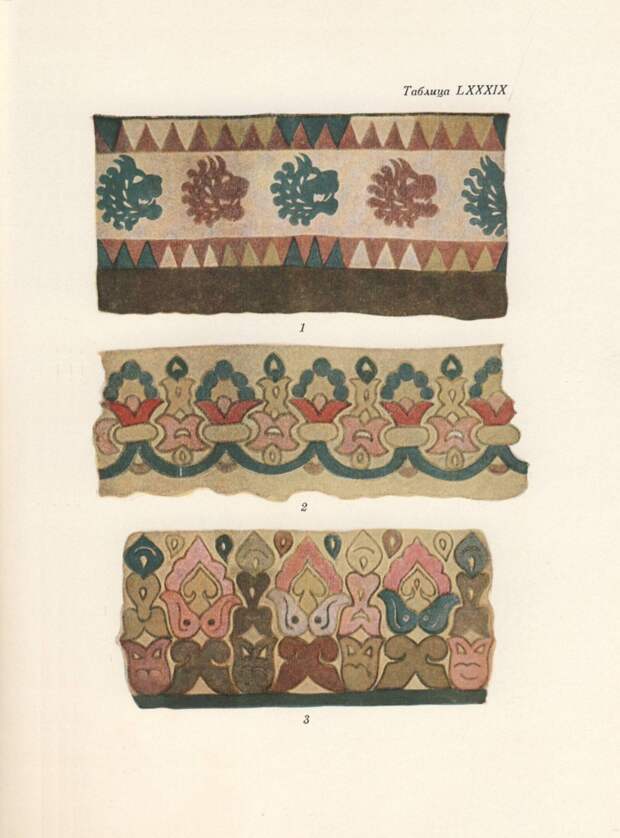

Апликация на войлочных коврах. 1 — настенный войлочный ковёр из кургана первого; 2 — бордюр войлочного ковра с лотосным орнаментом из кургана второго; 3 — бордюр войлочного ковра из кургана второго. 1, 3 — рис. В.М. Сунцевой, 2 — рис. Н.М. Руденко

вырезанная из рога накладка на луку седла из коллекции Погодина; 2 — роговые наконечники стрел из кургана второго;

(398/399)

3 — концы древков стрел из кургана третьего; 4 и 5 — медные литые фигурки грифов из Берельского кургана. (2/3 натур.вел.).

Различные украшения. 1 — роговая дужка с седельной луки из коллекции Уварова; 2 — вырезанная из дерева «поясная» бляшка из Котандинского кургана; 3 — вырезанное из дерева полушарное украшение с изображением борьбы зверей из того же кургана; 4 — вырезанная из дерева «поясная» бляха с изображением борьбы зверей из Котандинского кургана; 5 — вырезанная из дерева голова волка из того же кургана; 6 — вырезанное из дерева изображение гуся из коллекции Погодина; 7 — вырезанное из дерева изображение фантастического животного из Котандинского кургана; 8 — деревянный диск с изображением лебедей из коллекции Погодина. (1/2 натур.вел.).

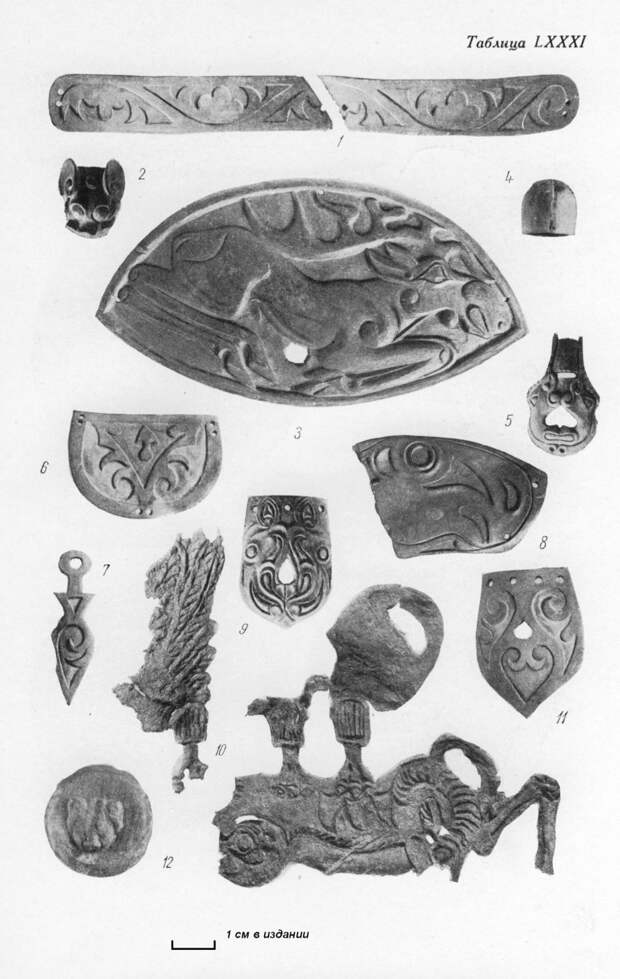

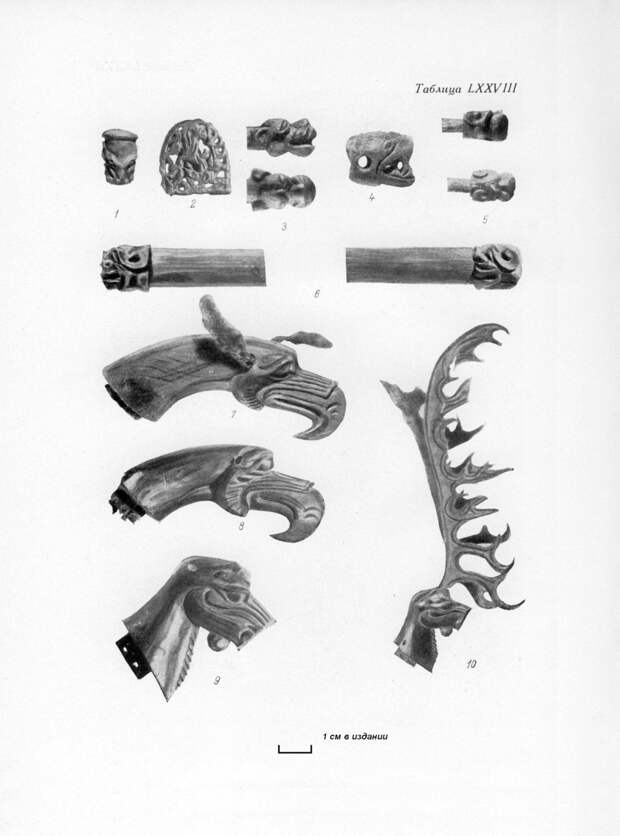

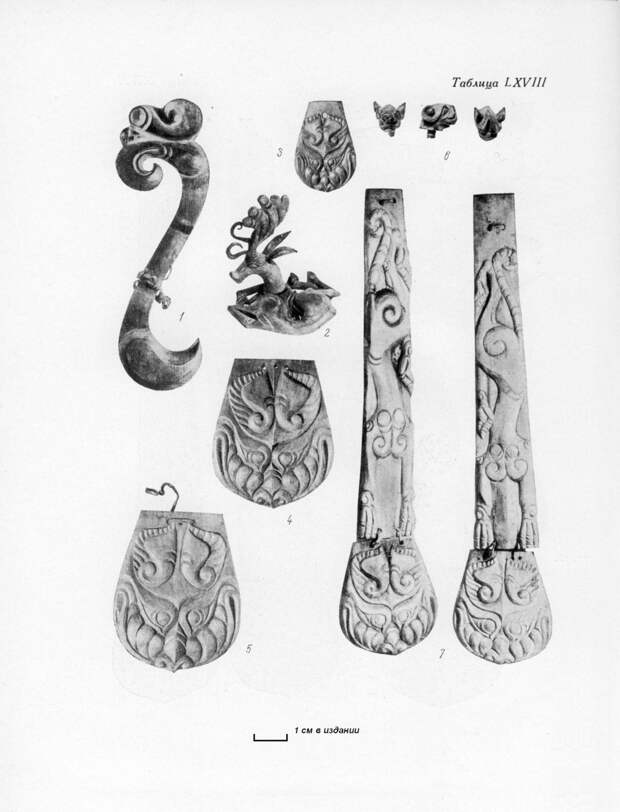

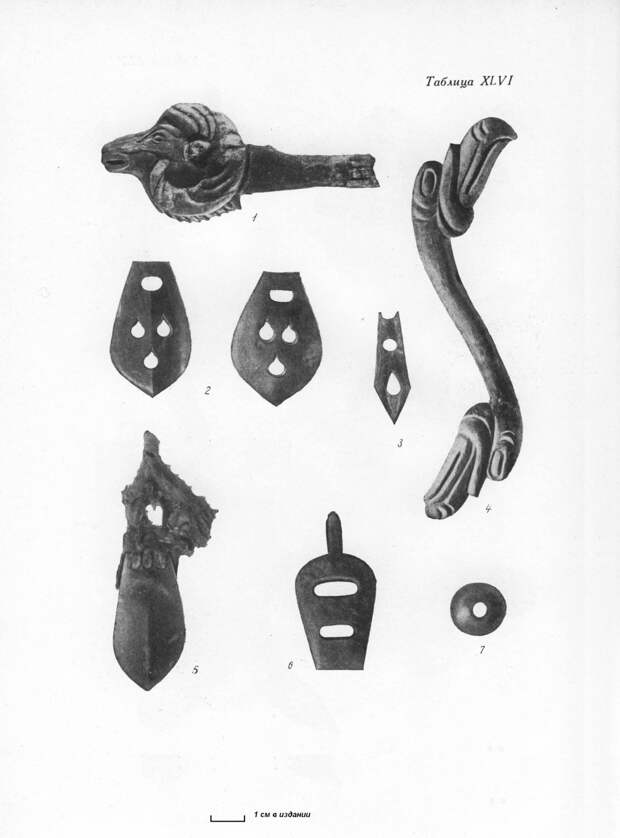

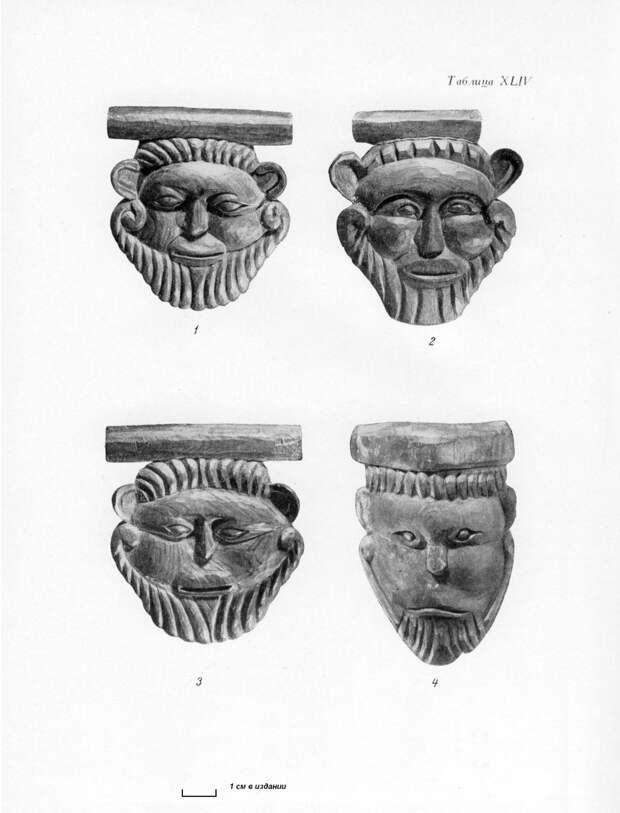

. Различные украшения конской упряжи. 1 — роговая дужка с седельной луки из Шибинского кургана; 2 — вырезанная из дерева кошачья головка из коллекции Фролова; 3 — деревянная накладка на луку седла из той же коллекции; 4 — деревянные ворварки из Шибинского кургана; 5 и 9 — роговые седельные подвески из коллекции Фролова; 6, 7 и 11 — роговые седельные украшения из Шибинского кургана; 8 — часть роговой накладки на седельную луку из коллекции Фролова; 10 — фрагменты вырезанной из кожи композиции (горный баран в когтях грифа) из второго Пазырыкского кургана; 12 — вырезанная из дерева головка кошки в медальоне из Шибинского кургана. (1 — 1/2 натур.вел.).

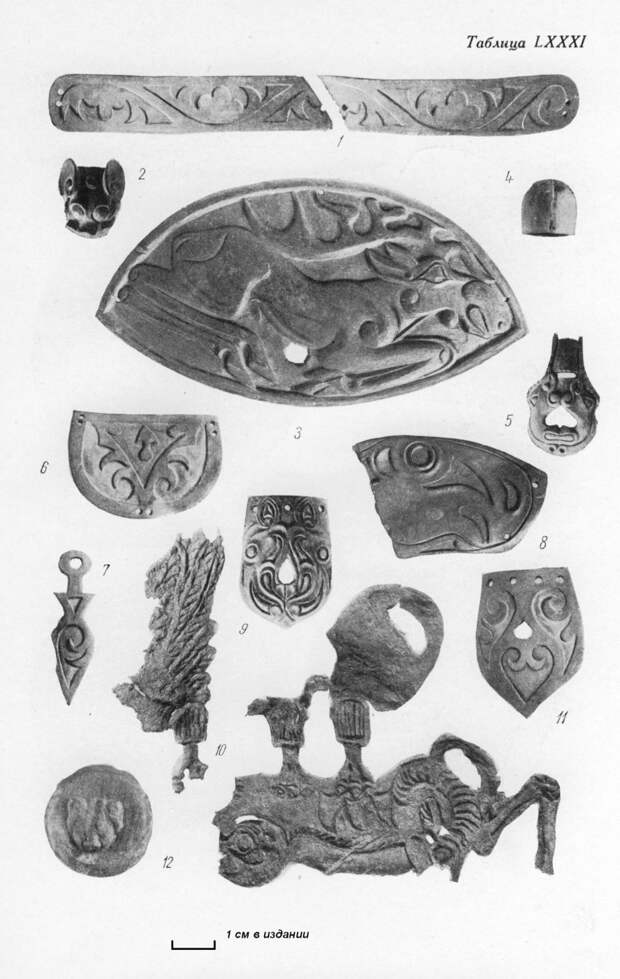

Различные украшения конской упряжи. 1 — вырезанная из дерева кошачья голова в медальоне из коллекции Фролова; 2 — голова волка из той же коллекции; 3 — голова волка из коллекции Погодина; 4 и 5 — кошачьи головы из коллекции Фролова; 6 и 7 — вырезанные из кожи человеческие головы из кургана первого. (3/5 натур.вел.).

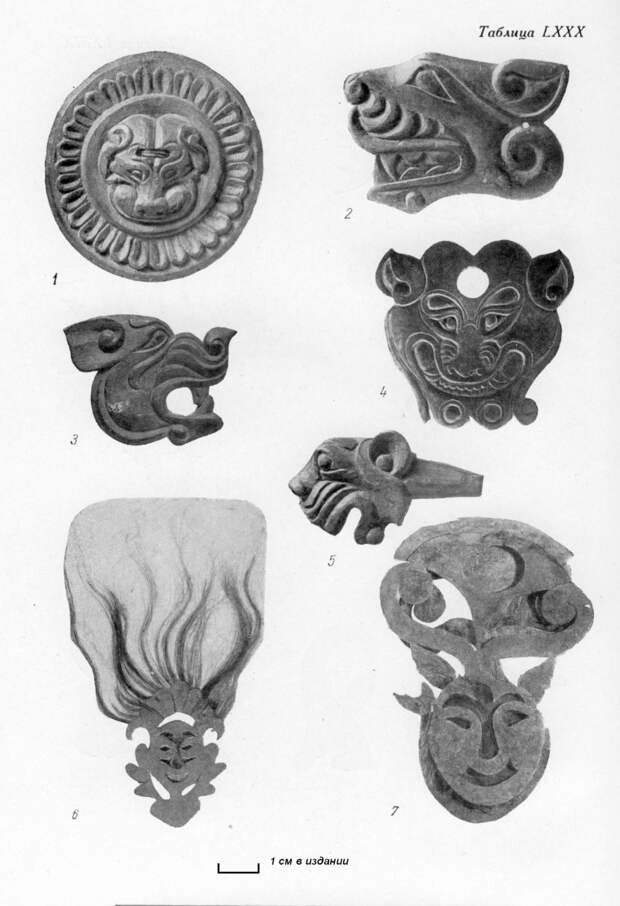

Скульптурные и барельефные изделия из дерева и кожи. 1 и 2 — вырезанные из дерева фигурки оленей с приставными кожаными рогами из кургана второго; 3 — вырезанная из дерева фигурка грифа из кургана второго; 4 — то же с приставными кожаными ушами и крыльями; 5 — вырезанная из кожи фигурка тетерева из кургана второго; 6 и 7 — кожаные скульптурные головки козла из кургана первого; 8 — вырезанная из кожи фигурка лося из кургана второго. (2/3 натур.вел.).

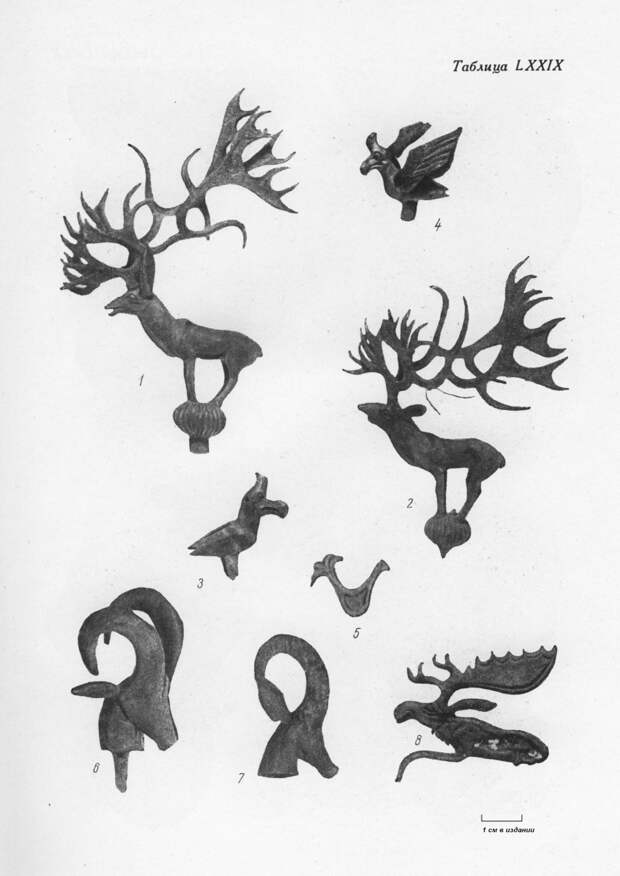

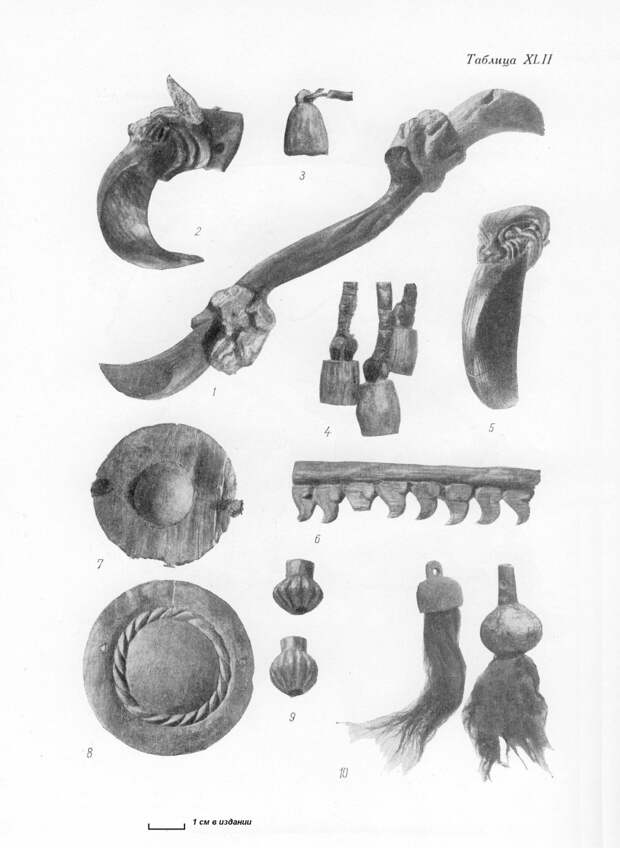

Скульптурные и барельефные изделия. 1 — вырезанная из рога львиная головка — пронизка из малого Котандинского кургана; 2 — бронзовая поясная ажурная пряжка с изображением оленя, на которого напал крылатый львиный грифон, из кургана у г. Бийска; 3 — вырезанные из дерева кошачьи головки на концах ручки сумы из кургана второго; 4 — вырезанная из рога тигровая головка — пронизка из кургана под г. Бийском; 5 — кошачья головка на конце седельной палочки из кургана третьего; 6 — концы палочки от седла комплекта пятого из кургана пятого, оформленные в виде кошачьих головок; 7 — вырезанная из дерева с приставными кожаными ушами голова грифа — подвеска из кургана второго; 8 — то же без ушей; 9 — вырезанная из дерева голова лося — подвеска из кургана второго; 10 — то же с приставными кожаными рогами. (1-9 — 3/4 натур.вел.).

Образцы шитых по коже орнаментов. 1-3 — лоскуты меховой одежды из кургана второго; 4 — орнамент на мешочке из кургана первого; 5 — лоскут меховой одежды из Шибинского кургана. (3/5 натур.вел.).

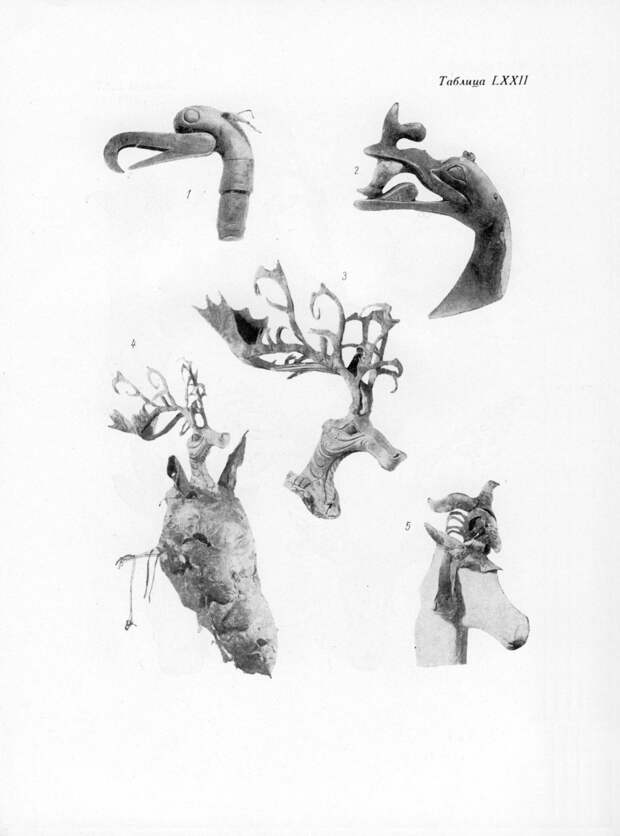

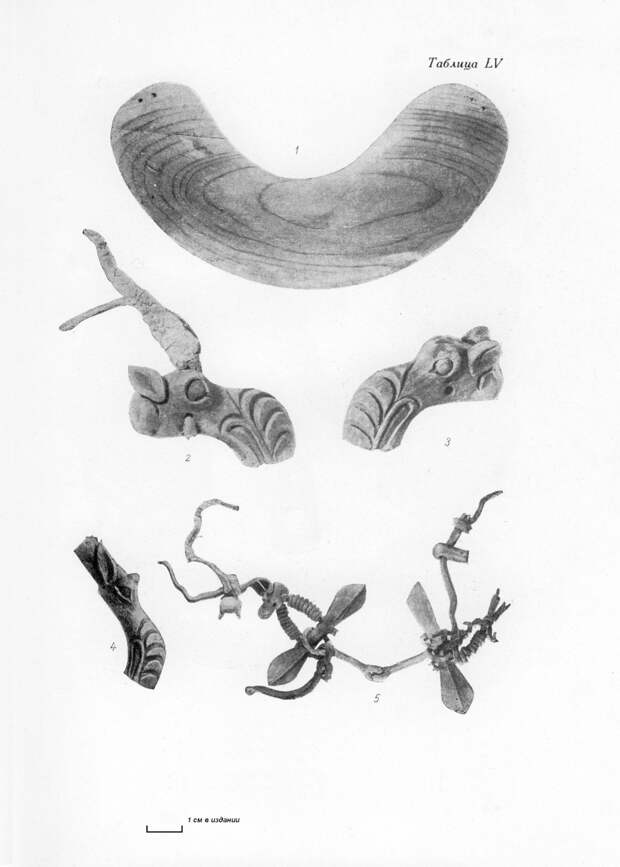

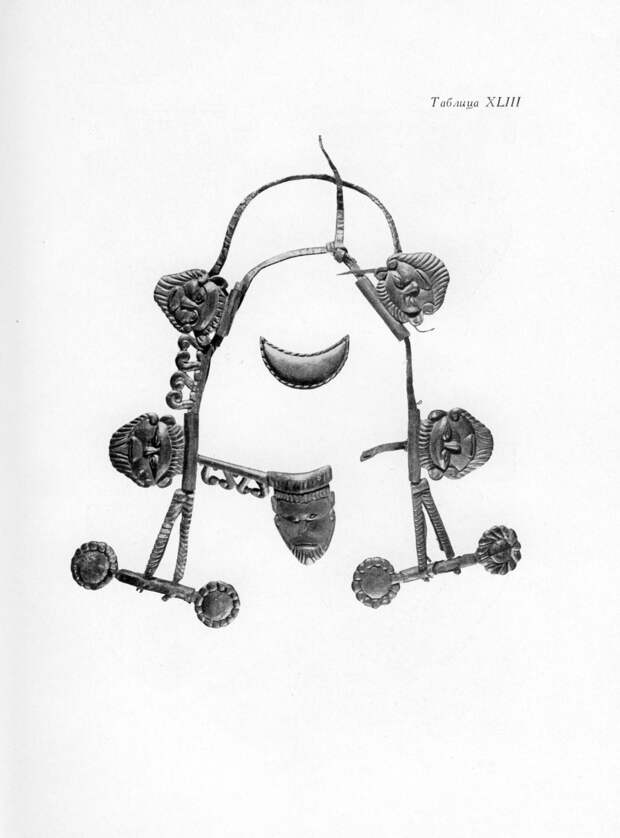

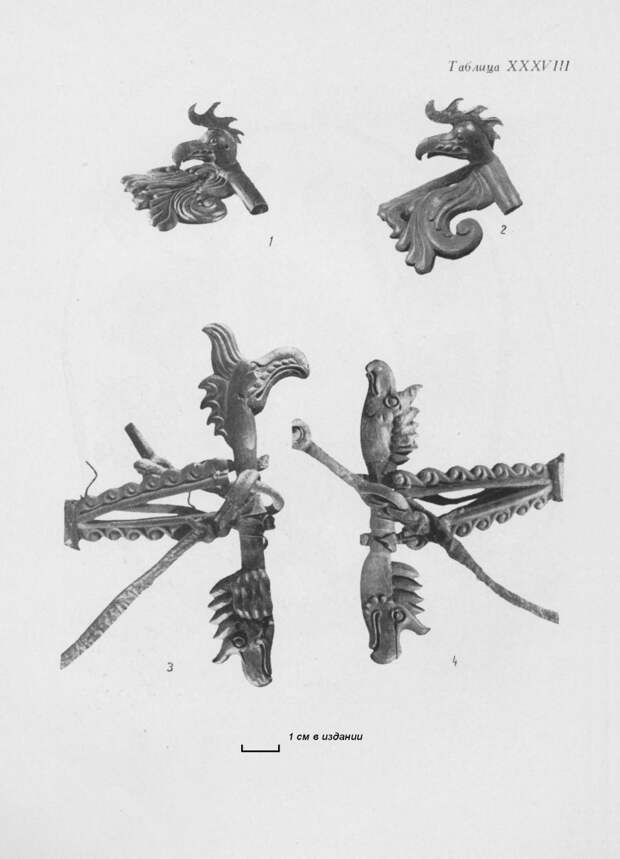

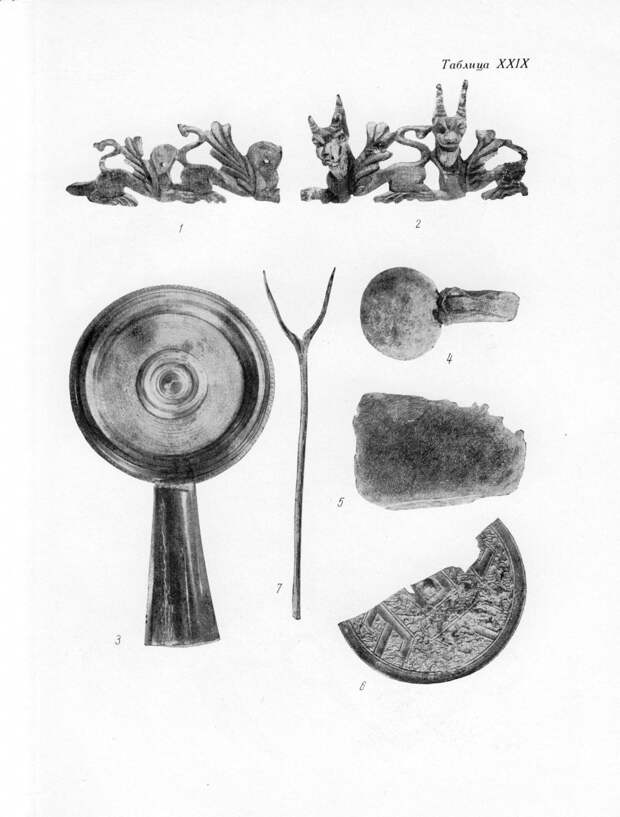

Конские головные уборы. 1 — вырезанная из дерева голова фантастической птицы — конское навершие из кургана третьего; 2 — вырезанная из дерева голова фантастической рогатой и клыкастой птицы — конское навершие из кургана третьего; 3 — вырезанная из дерева голова оленя с кожаными приставными рогами — навершие из кургана пятого; 4 — конский головной убор-маска с навершием в виде головы оленя из кургана пятого; 5 — конский головной убор с навершием в виде головы барана, на шее которого сидит петух, из кургана второго.

Украшения узд из кургана пятого. 1 — вырезанная из дерева псалия узды упряжного коня; 2 — вырезанные из дерева полушарные украшения узды упряжного коня; 3 — деревянная развилка с нащёчных ремней узды упряжного коня; 4 — деревянная подвеска к передней луке седла; 5 — деревянная подвеска к подпружному ремню; 6 — одна из ветвей кожаного рога оленя, оформленная как птичья головка; 7 — вырезанная из дерева оленья голова с кожаными рогами — конское навершие. (2/3 натур.вел.).

Вырезанные из дерева украшения узды из кургана пятого. 1 — псалия с кошачьей головой на верхнем конце и с развилкой на нащёчных ремнях в виде головы волка; 2 — кошачьи головки — уздечные подвески из комплекта третьего; 3 и 4 — кошачьи головки — украшения ремней упряжи из комплекта пятого; 5 — развилка на нащёчных ремнях узды в виде головы волка из комплекта пятого. (2/3 натур.вел.).

Вырезанные из дерева украшения узды и седла из кургана пятого, комплект пятый. 1 — псалия с головой грифа на верхнем конце; 2 — фигурка оленя с приставленными кожаными рогами; 3 — подвеска к передней луке седла с изображением тигровой головы; 4 и 5 — подвески к седельным ремням с изображением тигровой головы; 6 — кошачьи головки — украшение верхнего бортика седельных лук; 7 — накладки на подхвостные ремни с изображением тигров. (Около 1/2 натур.вел.).

Вырезанные из дерева украшения узды и седла из кургана пятого, комплект четвёртый. 1 — головка сайги — уздечная подвеска; 2 — псалия с головкой сайги на верхнем конце и с деревянной развилкой на нащёчных ремнях; 3 — подвеска к передней луке седла с изображением кошачьей головки; 4-5 — подвески к седельным ремням с изображением кошачьей головки; 6 — накладки на подхвостные ремни. (1/2 натур.вел.).

Узда из кургана пятого, комплект второй.

псалия с нащёчным ремнём из кургана пятого; 2 и 3 — конское навершие из кургана четвёртого. (1 и 2 — около 2/3 натур.вел.).

Вырезанные из дерева уздечные украшения из кургана четвёртого. 1 — псалия с головой фантастического животного на верхнем её конце; 2 и 3 — уздечные подвески с изображением «птицы»; 4 — птичья головка — верхний конец псалии; 5 — голова фантастического животного — уздечная подвеска; 6 — псалия с птичьей головкой на верхнем конце; 7, 8 и 9 — образцы орнамента на нижних концах псалий. (3/4 натур.вел.).

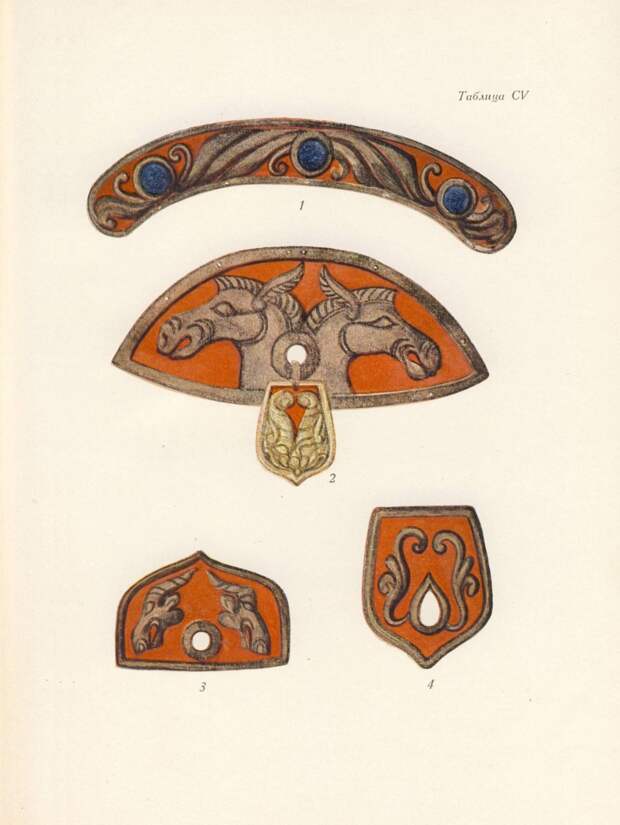

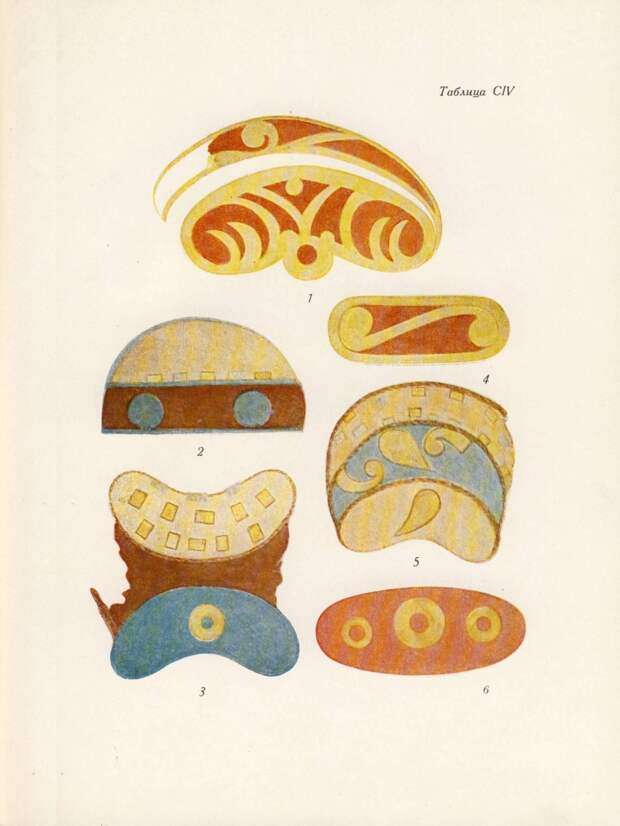

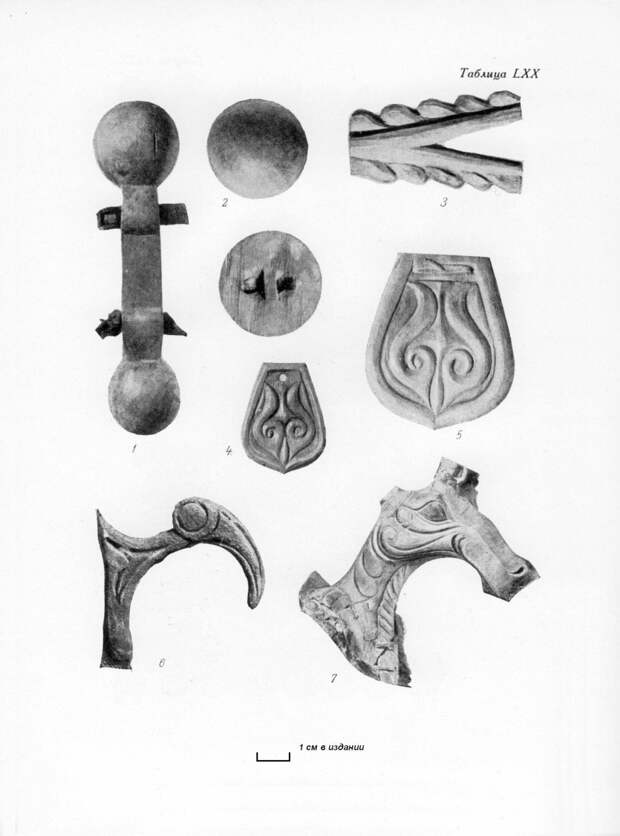

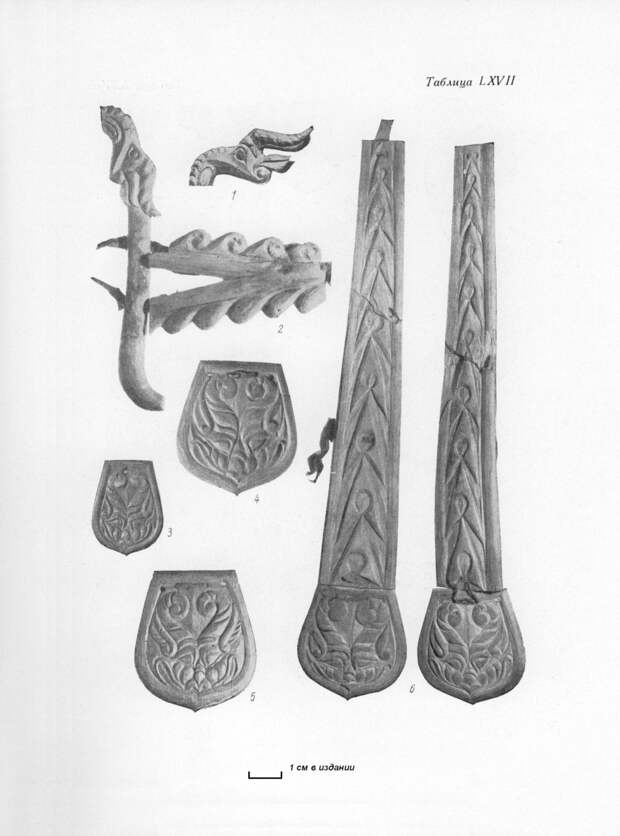

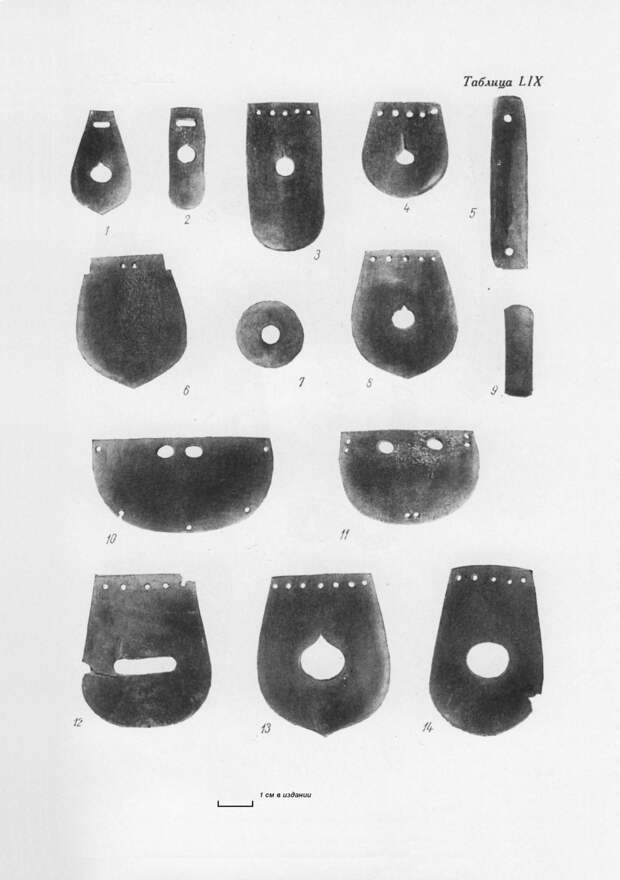

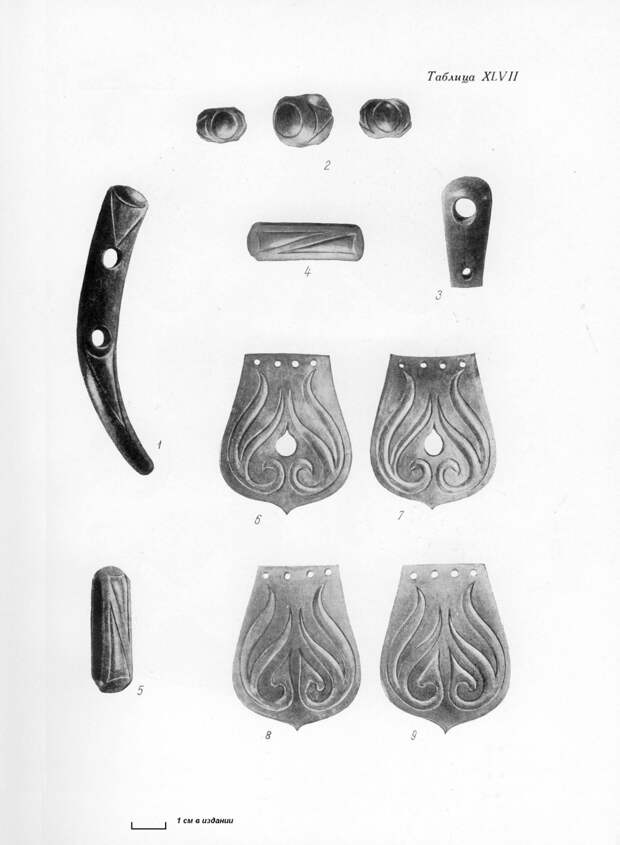

Роговые седельные принадлежности и украшения из кургана третьего. 1 и 2 — подвески к передним лукам; 3, 4, 6 и 8 — подвески к концам седельных ремней; 5 — распорка седельная (?); 7 — плоская коническая пронизка; 9 — шлёвка; 10 и 11 — полукруглые накладки от верхних подпружных ремней; 12-14 — подвески к подпружным ремням. (1/2 натур.вел.).

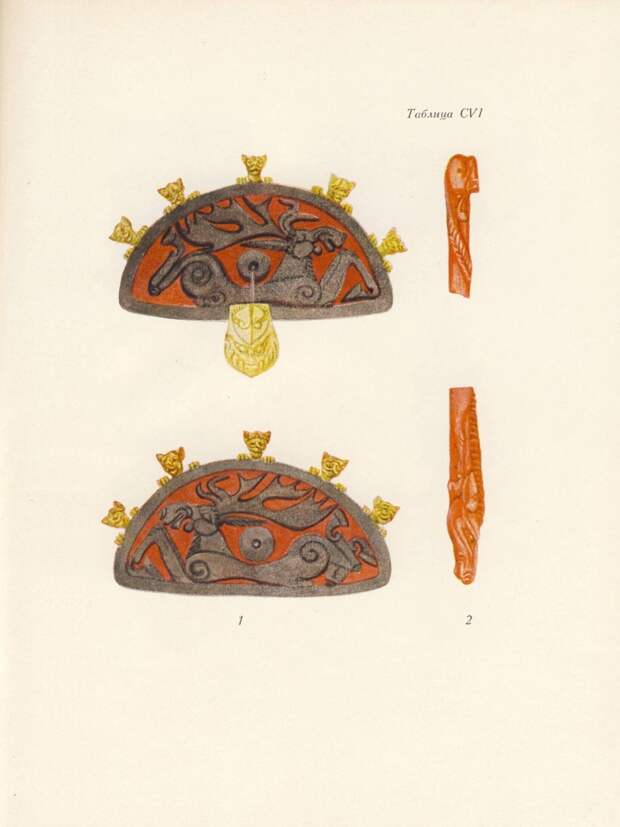

Роговые накладки с дужками на седельные луки из кургана третьего. 1 и 2 — дужка и накладка трапециевидной формы; 3 и 4 — дужка и накладка дугообразной формы. (Около 2/3 натур.вел.).

Набор вырезанных из дерева уздечных и седельных украшений из кургана третьего (мотив — рогатая львиная голова). 1 и 2 — львиные головы в профиль — уздечные подвески; 3 — псалия с вырезанными на концах головами льва и грифа; 4 и 5 — львиные головы впрямь — седельные подвески; 6 — львиная голова впрямь — уздечная подвеска; 7 — блок от ремня повода; 8 — развилка с нащёчных уздечных ремней. (2/3 натур.вел.).

Узда из кургана третьего (мотив деревянных украшений — голова сайги). 1— налобная бляха; 2 и 3 — подвески в виде головы сайги; 4 — пронизка в виде головы сайги; 5 — нижняя часть узды. (3/4 натур.вел.).

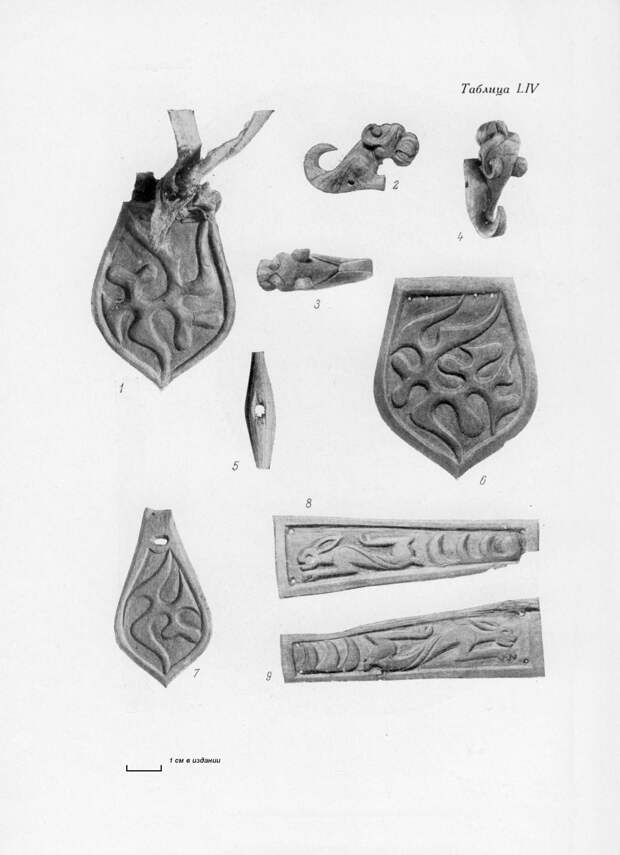

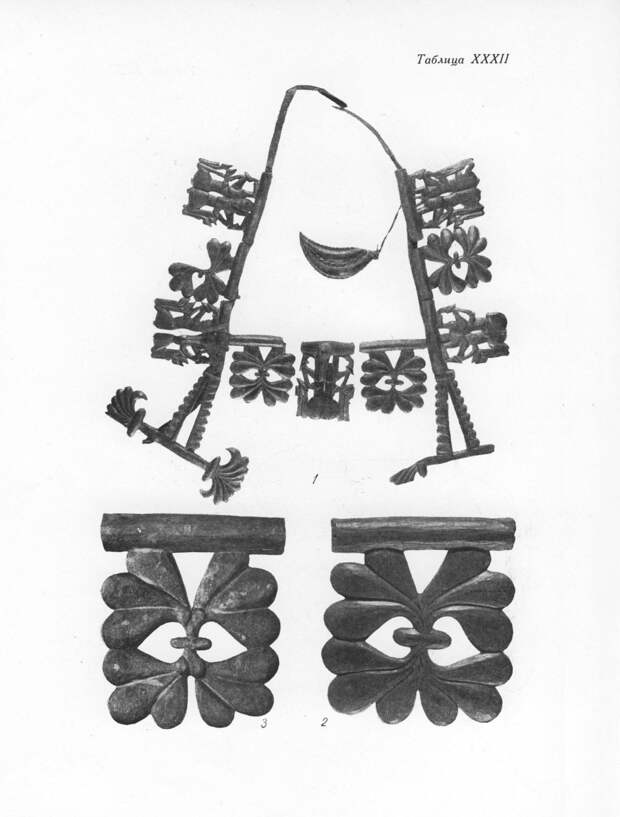

Вырезанные из дерева седельные украшения (в прорезях выкрашенны киноварью) из кургана третьего. 1, 6 и 7 — подвески с орнаментом оленьих рогов; 2-4 — фигурки львят; 5 — застёжка от приторочного ремня; 8 и 9 — накладки на подхвостные седельные ремни с изображением зайцев. (2/3 натур.вел.).

Вырезанные из дерева седельные украшения (в прорезях выкрашенные киноварью) из кургана третьего. 1 — накладка на седельную луку с изображением лосиных голов; 2 и 3 — полукруглые бляхи с изображением оленьих рогов; 4 — подвески — украшение ремней подхвостника и нагрудника. (3/4 натур. вел).

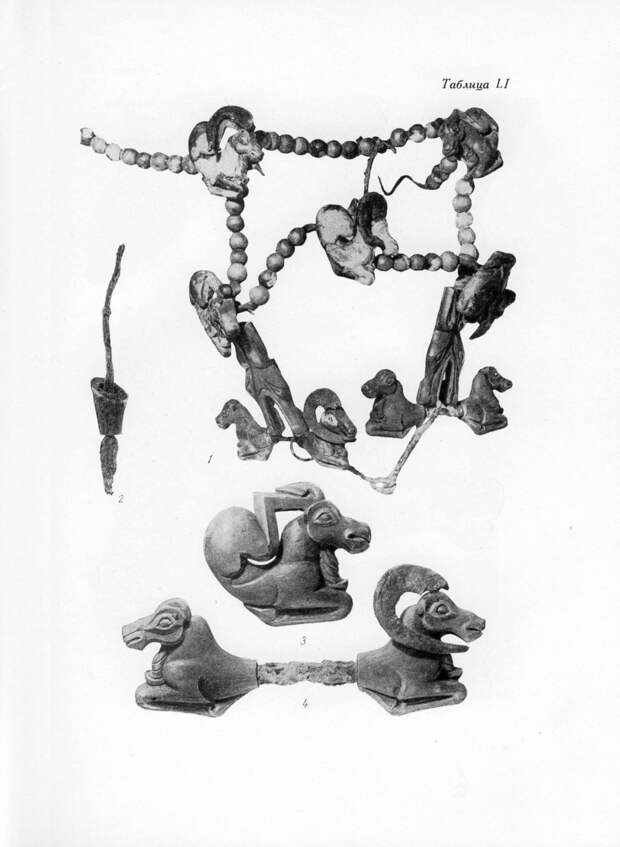

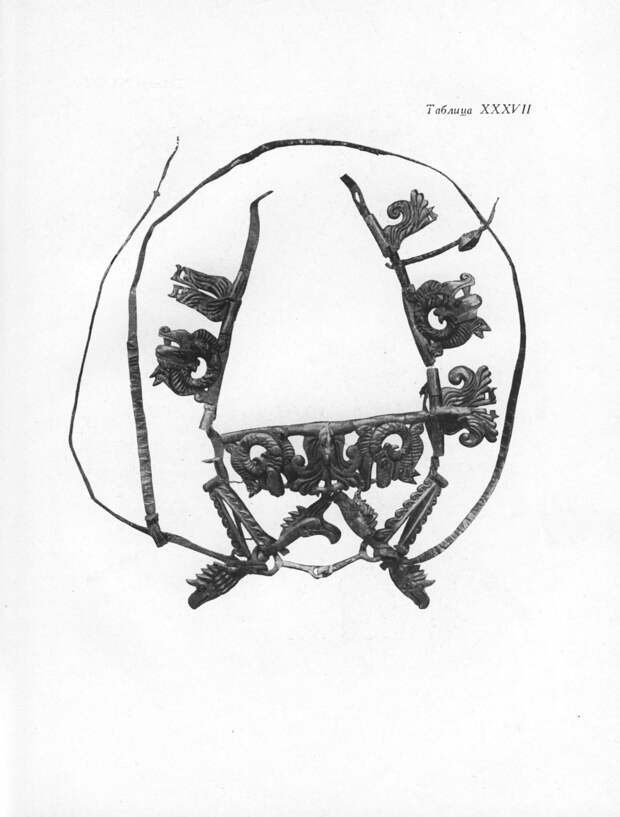

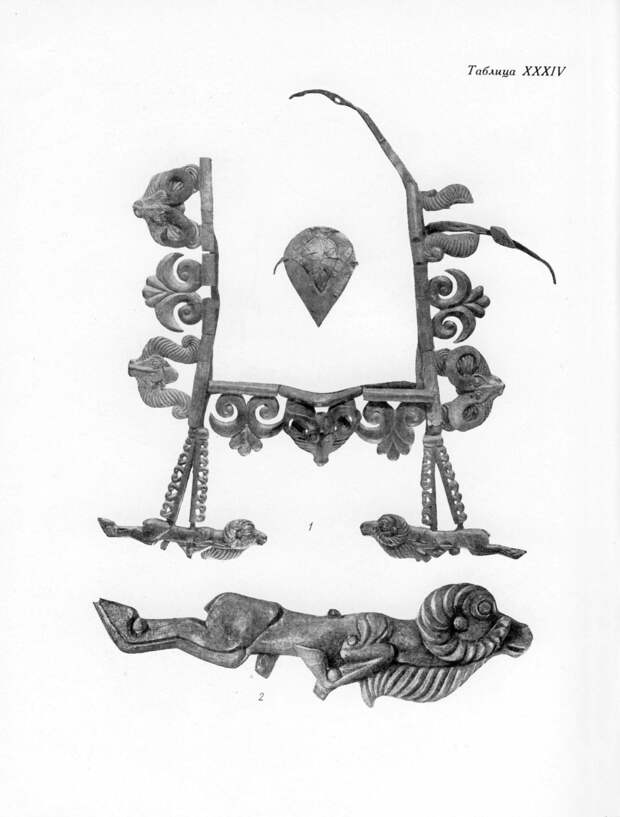

Узда и её украшения из кургана третьего. 1 — узда; 2 — пронизка от уздечного ремня подбородника; 3 — вырезанная из дерева фигурка горного барана — уздечная подвеска; 4 — псалия.

Вырезанные из дерева принадлежности и украшения упряжи из кургана третьего. 1 — налобная уздечная бляха; 2 — подвеска седельная; 3 — застёжка приторочного ремня; 4 — фигурка горного барана — украшение узды; 5 — розетка — украшение узды; 6 — пронизка в виде конского копыта; 7 — блок от уздечного повода; 8 и 9 — подвески уздечные. (3/4 натур.вел.).

Набор роговых принадлежностей упряжи из кургана третьего (в прорезях покрыты красным лаком). 1 — накладка на седельную луку с изображением лосиных голов; 2 — полукруглая накладка на верхний подпружный седельный ремень с изображением головы кошки; 3-4 — пронизки седельные; 5 — пронизка с ремня подбородника узды; 6 — подвеска седельная; 7 — пряжка подпружная. (3/4 натур.вел.).

Набор роговых принадлежностей упряжи из кургана третьего (в прорезях покрыты красным лаком). 1 — псалия; 2 — шаровидные пронизки; 3 — блок от уздечного повода; 4 и 5 — шлёвки от седельных ремней; 6-9 — седельные подвески. (2/3 натур.вел.).

Принадлежности и украшения упряжи из кургана второго. 1 — баранья головка, вырезанная на конце деревянной псалии; 2, 3 и 5 — роговые седельные подвески; 4 — псалия с изображениями на её концах головки гуся; 6 — роговая подпружная пряжка; 7 — роговая пронизка седельная. (2/3 натур.вел.).

Украшения узд из кургана второго. 1-2 — вырезанные из дерева кошки на подставках, выкрашенных киноварью; 3 — псалия, той же узды, что и украшения в виде кошек; 4 — баранья головка — уздечная подвеска; 5 — баранья головка, вырезанная на конце деревянной псалии. (3/4 натур.вел.).

Украшения узды десятого комплекта упряжи из кургана первого. 1-4 — вырезанные из дерева подвески в виде человеческих голов. (3/5 натур.вел.).

Узда десятого комплекта упряжи из кургана первого.

Украшения узды из кургана второго и девятого комплекта упряжи из кургана первого. 1 — уздечная псалия; 2 и 5 — вырезанные из дерева подвески в виде головки барса с кабаньим клыком в пасти; 3 и 10 — ворварки седельные из кургана второго; 4 и 9 — ворварки седельные из кургана первого; 6 — украшение конской упряжи из кургана второго; 7 и 8 — налобные уздечные бляхи из кургана второго. (3/5 натур.вел

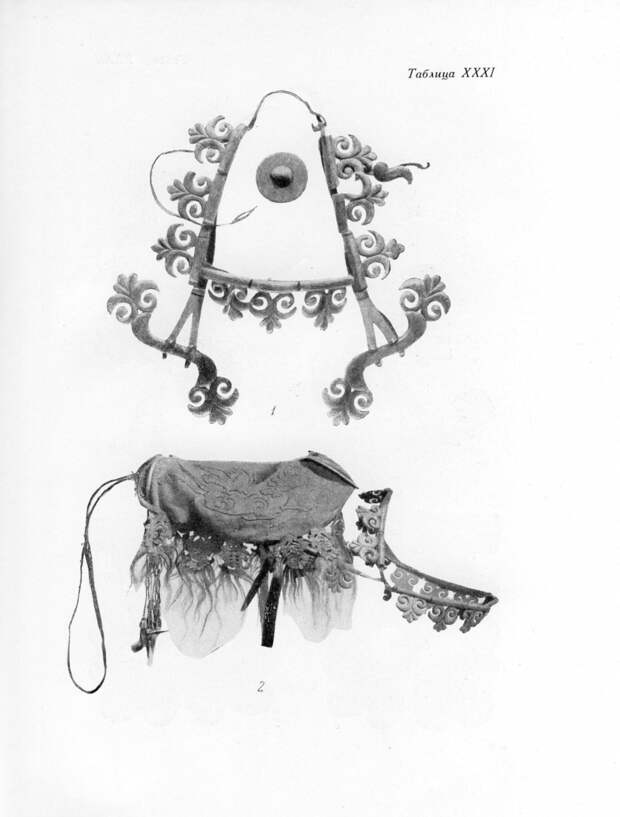

Восьмой комплект упряжи из кургана первого. 1 — седельный нагрудник; 2 — деревянная нагрудная седельная подвеска в виде оленя; 3 — оленья головка; 4 — деревянная подвеска в виде оленей, обращённых друг к другу грудью.

Восьмой комплект упряжи из кургана первого. 1 — узда; 2 — псалия той же узды.

Вырезанные из дерева украшения узды шестого комплекта упряжи из кургана первого. 1 и 2 — изображения грифов; 3 и

(392/393)

4 — уздечные псалии с изображениями головок грифов. (Около 1/2 натур.вел.).

Узда шестого комплекта упряжи из кургана первого.

Пятый комплект упряжи из кургана первого. 1 — узда; 2 — развилка с нащёчных ремней той же узды; 3 — псалия той же узды.

Деревянные украшения упряжи из кургана первого. 1 — подвеска в виде пальметки (комплект седьмой); 2 и 4 — подвески в виде головок горного барана (комплект четвёртый); 3 — подвеска в виде головки горного барана в пасти хищника (комплект шестой); 5 и 6 — подвески в виде фигур горных баранов впрямь (комплект пятый). (1/2 натур.вел.).

Четвёртый комплект упряжи из кургана первого. 1 — узда; 2 — псалия от той же узды.

Третий комплект упряжи из кургана первого. 1 — вырезанная из кожи голова грифа с украшения нагрудного седельного ремня; 2 — узда; 3 — вырезанная из кожи головка козла — уздечное украшение; 4 — вырезанное из кожи изображение грифа — центральное украшение нагрудного седельного ремня. (1, 3 и 4 — около 1/2 натур.вел.).

Второй комплект упряжи из кургана первого. 1 — узда; 2 и 3 — вырезанные из дерева украшения узды.

Первый комплект упряжи из кургана первого. 1 — узда; 2 — седло.

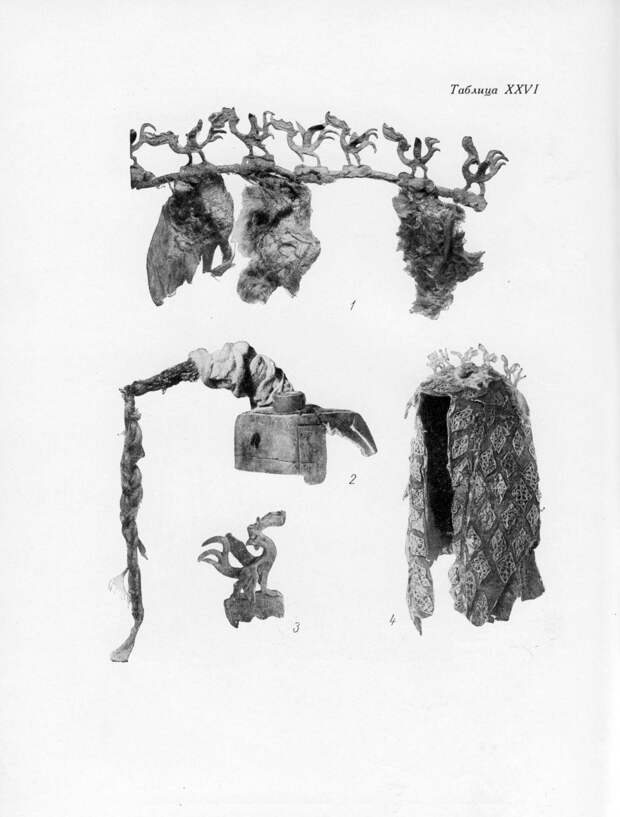

вырезанные из дерева фигурки львиных грифонов (головки сняты) — часть шейной гривны из кургана второго; 2 — вырезанные из дерева фигурки львиных грифонов — часть шейной гривны из кургана второго; 3 — серебряное зеркало с роговой ручкой (тыльная поверхность) из кургана второго; 4 — бронзовое зеркало из кургана второго; 5 — меховой футляр от бронзового зеркала из кургана второго; 6 — китайское бронзовое зеркало из кургана шестого; 7 — железная головная булавка из кургана второго.

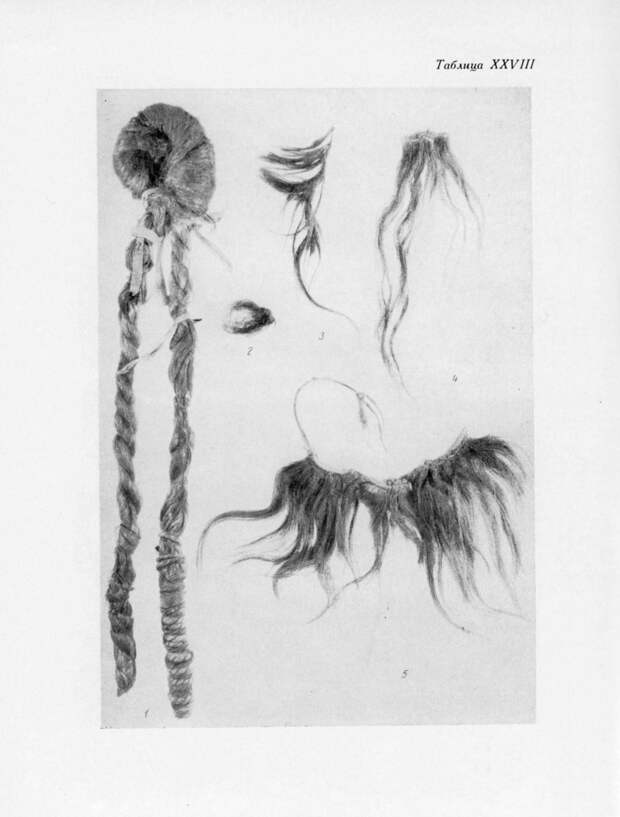

коса женская из кургана второго; 2 и 3 — части волосяной обмотки той же косы; 4 и 5 — подвесная борода мужчины из кургана второго.

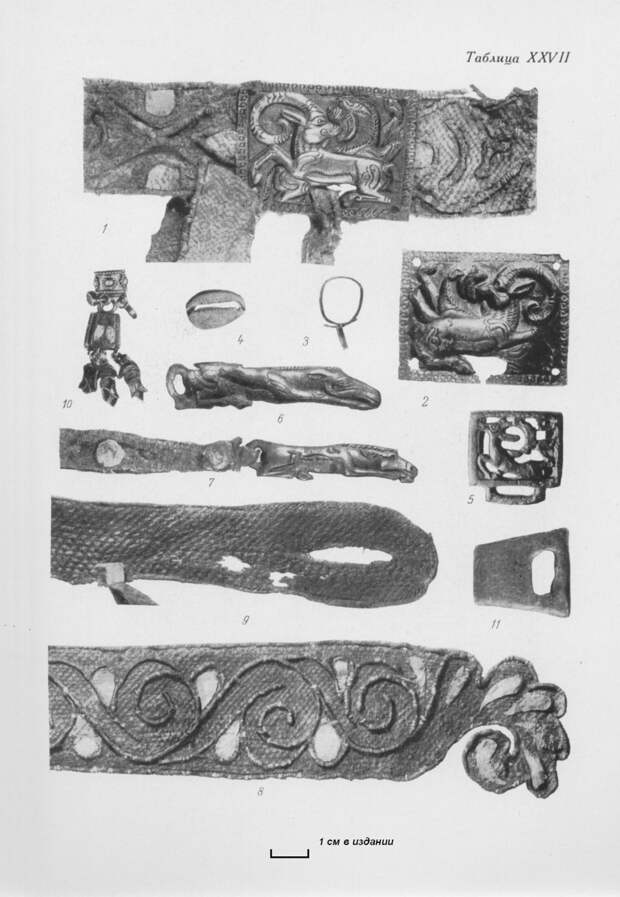

Принадлежности одежды и украшения. 1 — пояс с серебряной бляхой из кургана второго; 2 — серебряная бляха от того же

(391/392)

пояса; 3 — золотая серьга из Арагольского кургана; 4 — раковина из шестого кургана; 5 — поясная бронзовая обойма из кургана под г. Бийском; 6 и 7 — серебряные поясные подвески в виде лошадки из кургана второго; 8 и 9 — концы поясов из кургана второго; 10 — золотая серьга из кургана второго; 11 — поясная медная обойма из Арагольского кургана. (3/4 натур.вел.).

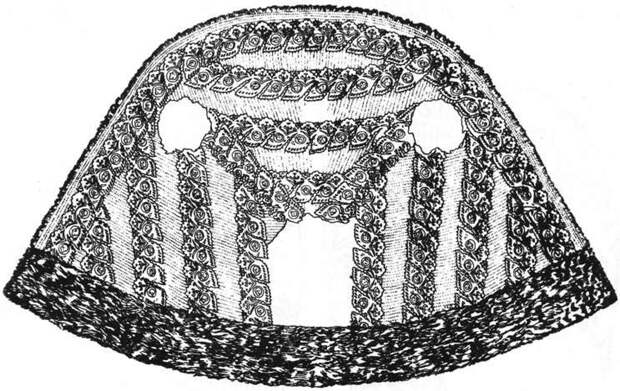

Женские головные уборы. 1 — диадема с головного убора из кургана второго; 2 — деревянный головной убор с косою из кургана пятого; 3 — вырезанный из кожи петух — украшение диадемы из кургана второго; 4 — меховой головной убор из кургана второго (реконструкция).

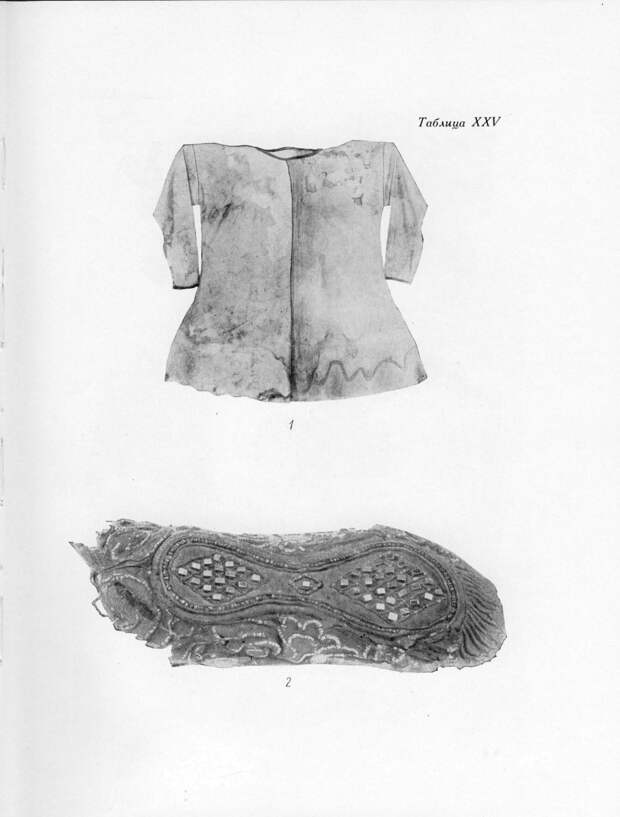

Одежда из кургана второго. 1 — мужская рубаха; 2 — подошва женского полусапожка, украшенная бисером и кристаллами пирита.

Принадлежности для курения конопли из кургана второго. 1 — медная курильница на ножках; 2 — медная курильница на поддоне (около 1/3 натур.вел.); 3 — древки шестиноги.

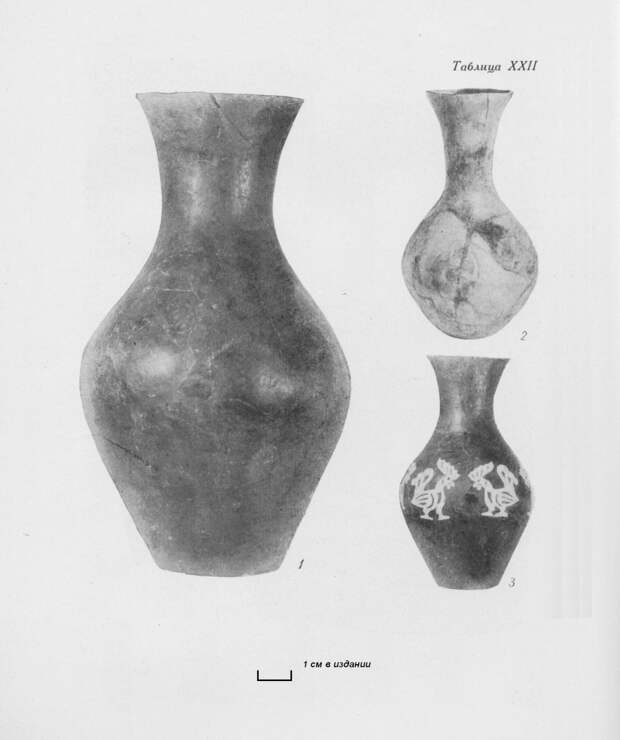

XXII. Глиняные кувшины. 1 — большой кувшин из кургана второго; 2 — кувшин из кургана шестого (1/4 натур.вел.); 3 — тот же кувшин, что и 1, но с наклеенными на него (вырезанными из кожи) петухами.

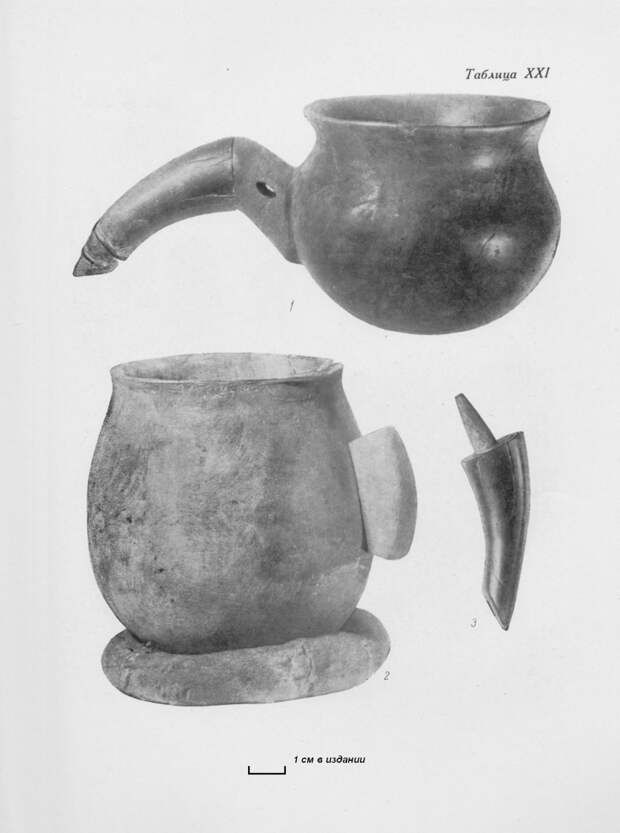

Деревянные сосуды из кургана второго. 1 — сосуд с длинной ручкой в роговой оправе; 2 — сосуд на подставке из войлочного кольца; 3 — ручка из бычьего рога с деревянным стержнем. (Около 3/5 натур.вел.).

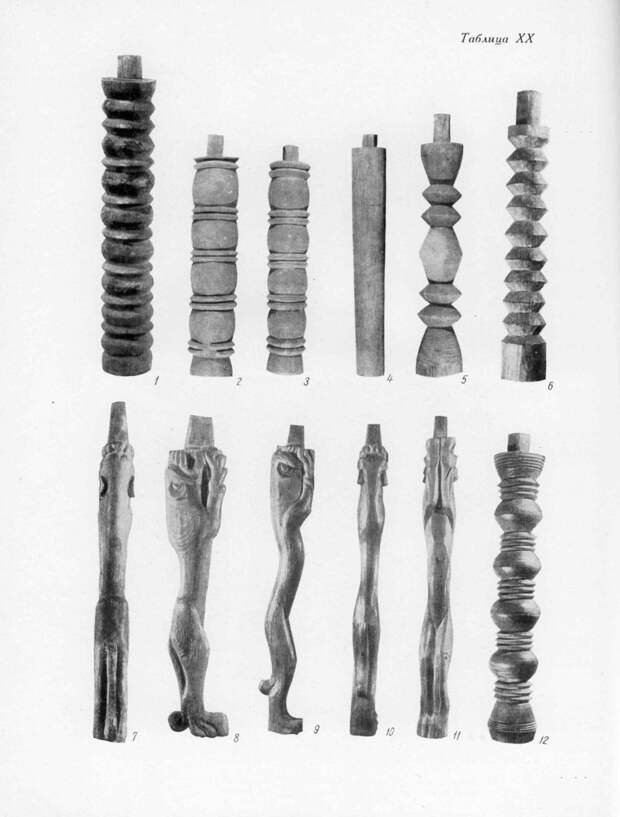

Ножки столиков. 1 — из кургана первого; 2-3 — из кургана третьего; 4-5 — из кургана четвёртого; 6-12 — из кургана второго.

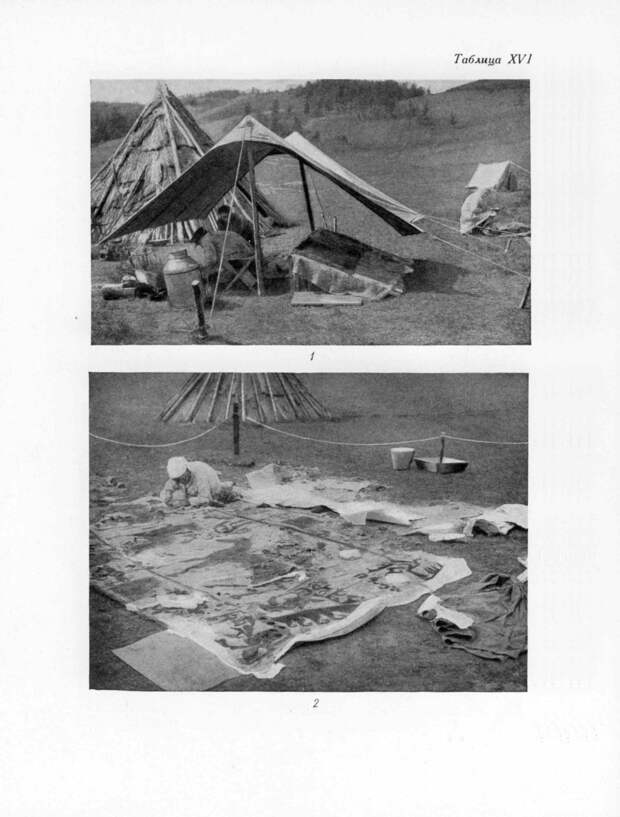

. Реставрационные работы. 1 — полевая лаборатория; 2 — дублировка войлочного ковра из кургана пятого. Фот. А.А. Гавриловой.

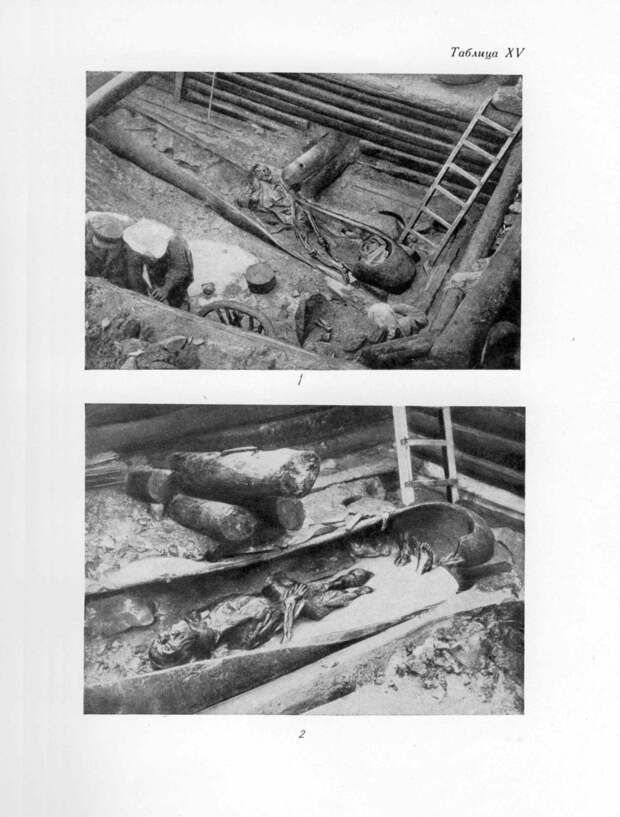

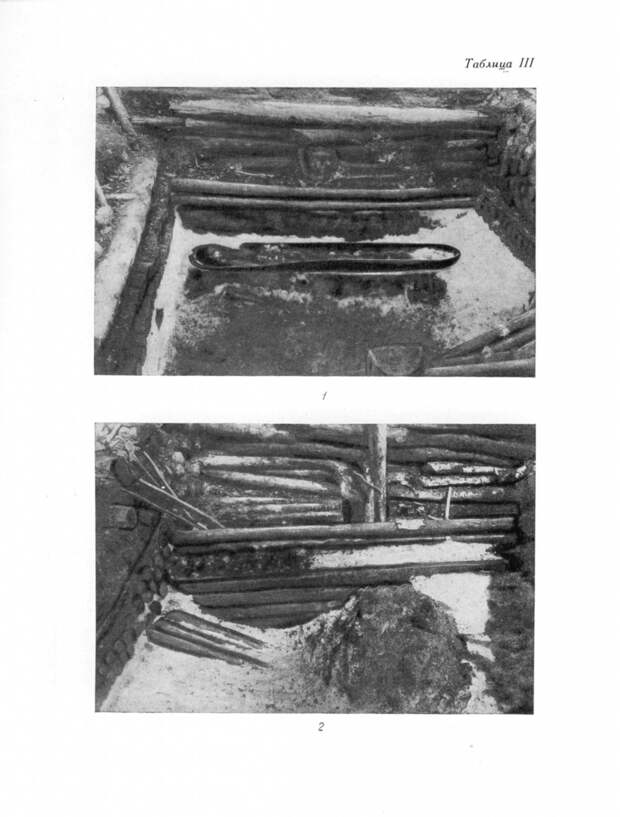

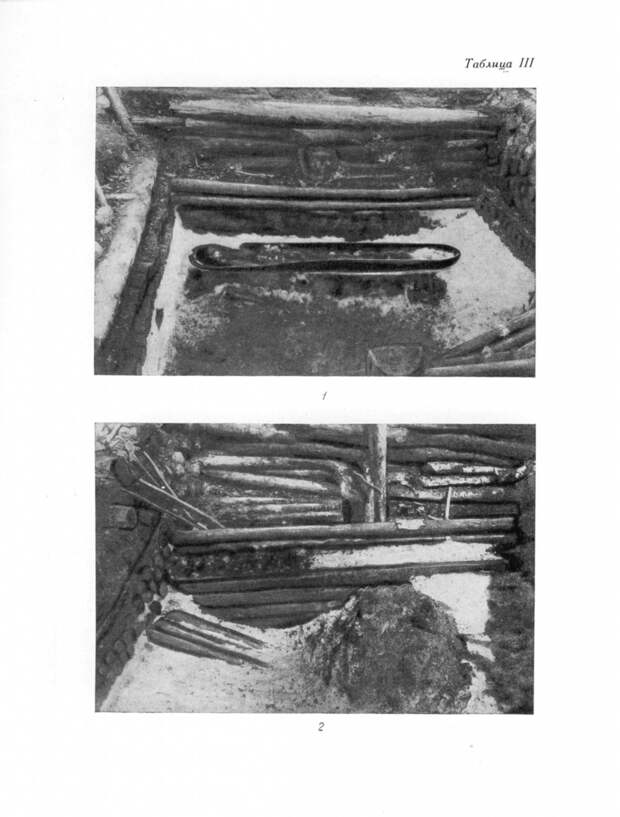

Раскопки кургана пятого. 1 — внутренность погребальной камеры, в саркофаге-колоде лежат тела мужчины и женщины; 2 — в саркофаге-колоде лежит тело мужчины; над ним в южной стенке камеры вбит бревенчатый клин. Фот. А.А. Гавриловой.

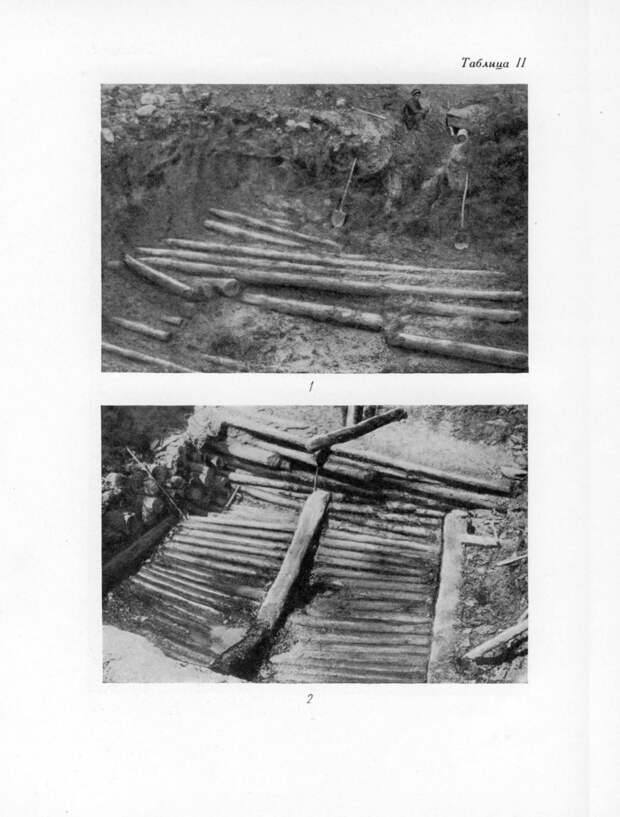

Раскопки кургана пятого. 1 — в бревенчатом накате обнаружен грабительский ход; 2 — с потолка погребальной камеры снято берестяное покрытие; в грабительском прорубе под наружным потолком видны бревна внутреннего потолка; на заднем плане, за столбами, видны части повозки. Фот. С.И. Руденко.

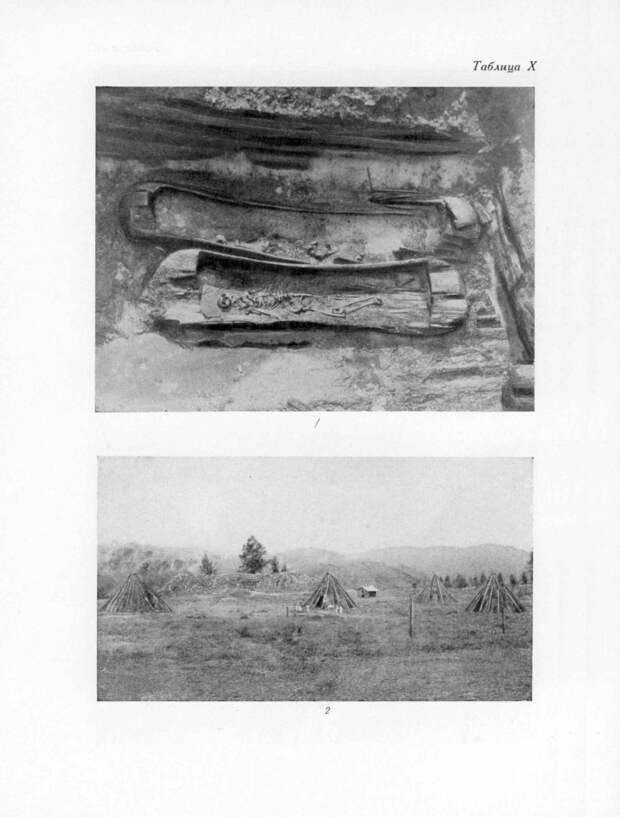

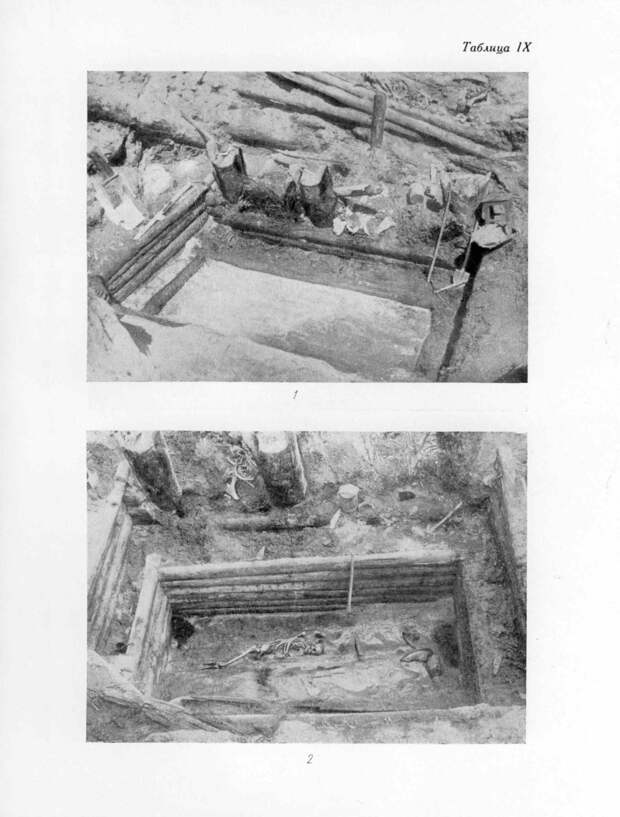

Раскопки кургана четвёртого. 1 — на полу погребальной камеры в двух саркофагах-колодах лежат скелеты женщины и мужчины; в юго-западном углу камеры лежат древки, «шестиноги»; 2 — общий вид лагеря экспедиции у кургана пятого. Фот. С.И. Руденко.

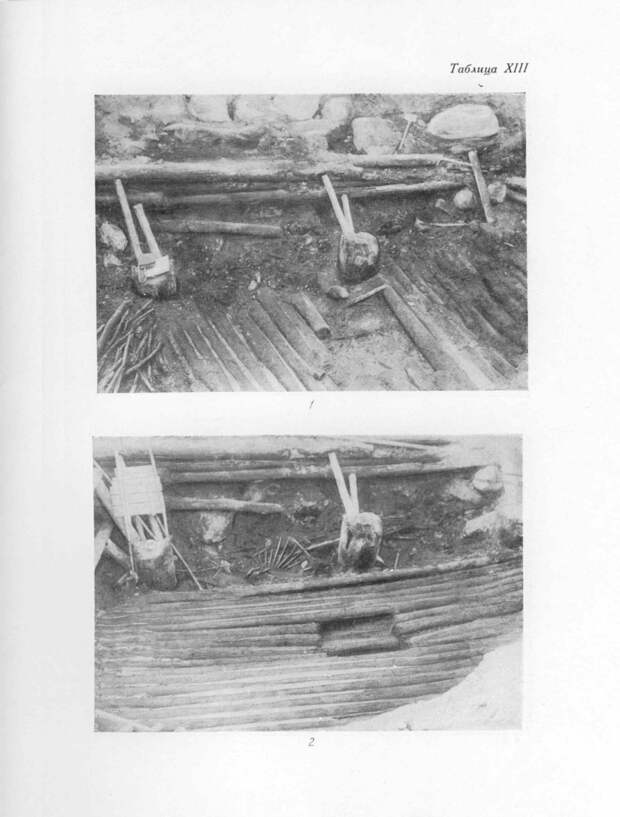

Раскопки кургана третьего. 1 — заполненная льдом погребальная камера; 2 — погребальная камера: на переднем плане виден край саркофага-колоды; на полу во льду скелет мужчины; направо перевёрнутые крышки столиков; на заднем плане, за наружной стенкой камеры, видны столбы и конские кости. Фот. С.И. Руденко.

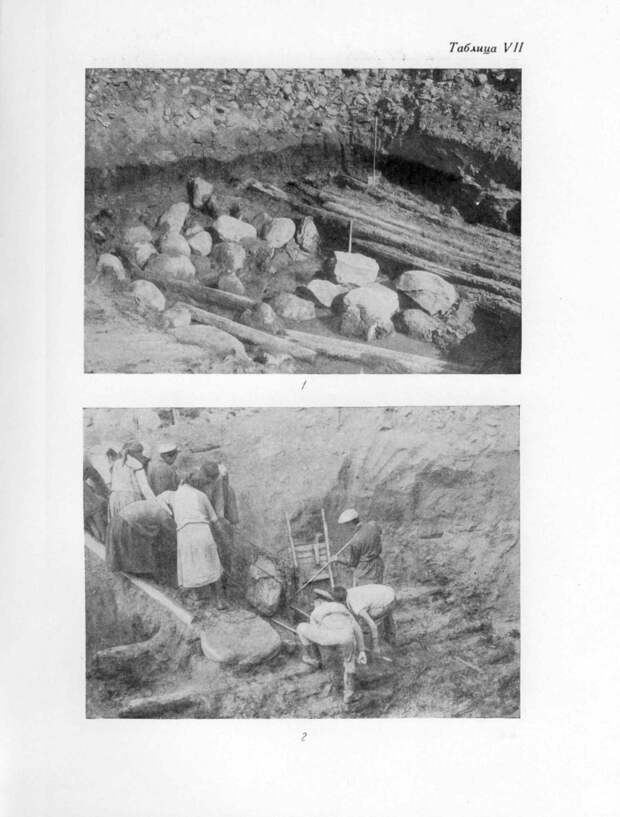

Раскопки кургана третьего. 1 — навал камней, обнаруженный под верхним слоем настила из брёвен; 2 — извлечение камней из могильной ямы. 1 — фот. С.И. Руденко, 2 — фот. А.А. Гавриловой.

Раскопки кургана второго. 1 — раскоп со снятой в нём каменной наброской; 2 — в могильной яме видны истлевшие брёвна верхнего слоя бревенчатого наката и грабительский ход. Фот. С.И. Руденко.

Раскопки кургана первого. 1 — в бревенчатом настиле обозначился грабительский ход; 2 — вскрыты поперечные балки, поддерживающие бревенчатый настил (видны потолок погребальной камеры и грабительский лаз). Фот. С.И. Руденко.

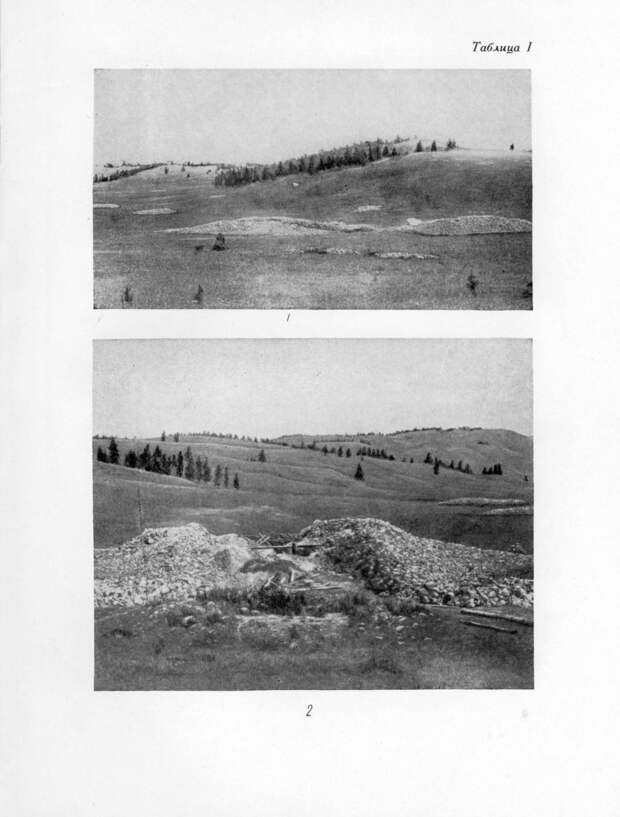

Общий вид курганов Пазырыкской группы (1); раскопки кургана первого (2). Фот. С.И. Руденко.

Пазырыкские курганы

Прежде всего обращает на себя внимание разнопородность коней в одних и тех же захоронениях. Наряду с простыми табунными малорослыми лошадьми имеются высокопородные, крупные, легкоаллюрные, типично верховые кони.

Бросается в глаза отсутствие в погребениях лошадей таких мастей, как серые, караковые, пегие, чалые, сивые и т.п. Большинство лошадей масти рыжей и бурой, иногда золотистых оттенков, реже встречаются гнедые, изредка вороные и притом без белых отметин на голове и на ногах, столь обычных в настоящее время именно у рыжих лошадей. То, что в древности конники избегали таких коней, В.О. Витт объясняет следующими соображениями. Пока человек не овладел искусством ковки, качество и крепость копыт-

(71/72)

ного рога лошади имели совершенно исключительное значение, а у лошадей с белыми отметинами на конечностях копытный рог светло окрашен и ломается.

Второе место по своему удельному весу в хозяйстве занимали, повидимому, овцы, дававшие мясо, шкуры, шерсть и, вероятно, молоко. Судя по расширенности четвёртых крестцовых позвонков овец, по крайней мере тех, мясо которых клалось в могилу, они принадлежали, вероятнее всего, к типу слабожирнохвостных. По размерам они были не больше цигайских овец. Однако плотность и стройность крестцов говорит о сравнительной лёгкости и подвижности этих овец. Это были овцы, приспособленные, повидимому, к большим передвижениям 1.

Несравненно меньше, повидимому, разводилось коз. Только в одном пятом Пазырыкском кургане была найдена козья шкура. Масть этой козы была серая, и поныне весьма распространённая на Алтае. Пух, как и у овец, чрезвычайно тонкий.

План могильной ямы кургана шестого. 1 — китайское зеркало; 2, 3, и 6 — бусы; 4 — раковина ужовки; 5 — красный лак; 7 — золотые пронизки; 8 и 10 — глиняные кувшины; 9 — нож; 11 и 12 — роговые седельные накладки; 13-16 — роговые седельные подвески; 17 — листки золота.

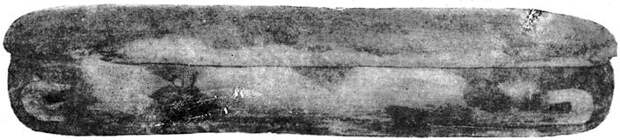

Саркофаг-колода. (1/30 натур.вел.). Курган первый.

Судя по данным раскопок, в интересующее нас время там разводили лошадей и крупный рогатый скот (в том числе яков); из мелкого рогатого скота были козы и овцы. В ряде курганов найдены изделия из бычьего рога, в частности односторонние барабаны, в кургане третьем — крестец и позвоночник коровы; шерсть яка найдена в курганах втором и пятом; крестцы и изделия из шерсти баранов найдены во всех курганах; в кургане втором и пятом — овечьи шкуры, в кургане пятом — шкура козы.

Седельные и другие подушки, фигурки лебедей из пятого кургана — все набиты оленьим волосом. Такое использование оленьего волоса во всех курганах могло иметь место только при условии, что олень был постоянным промысловым животным. Во всех курганах мы находим рога маралов или изделия из их рогов. Прекрасные, достаточно реалистические изображения лося, оленя, горных козлов и баранов, кабанов, сайги указывают на то, что с этими животными население было хорошо знакомо. В Пазырыкских курганах найдены меха степной кошки, белки, соболя, выдры, в Котандинском кургане найден, кроме того, мех горностая, а в Шибинском — остатки одежды из беличьего или собольего меха.

Охота на птицу (судя по изображениям лебедей, гусей и тетеревов) имела исключительно потребительское значение и по природным условиям Алтая не могла быть особенно добычливой. Могли добывать и орлов, — об этом говорят встречающиеся в курганах стрелы с оперением и прекрасные реалистические изображения этой птицы, правда, уже как мифического грифа.

В пищу употреблялось мясо всех домашних животных — лошадей, овец и крупного рогатого скота. В курганах найдены крестцовые кости всех этих животных; как известно, и в настоящее время у пастушеских народов эти части мяса считаются самыми лакомыми кусками.

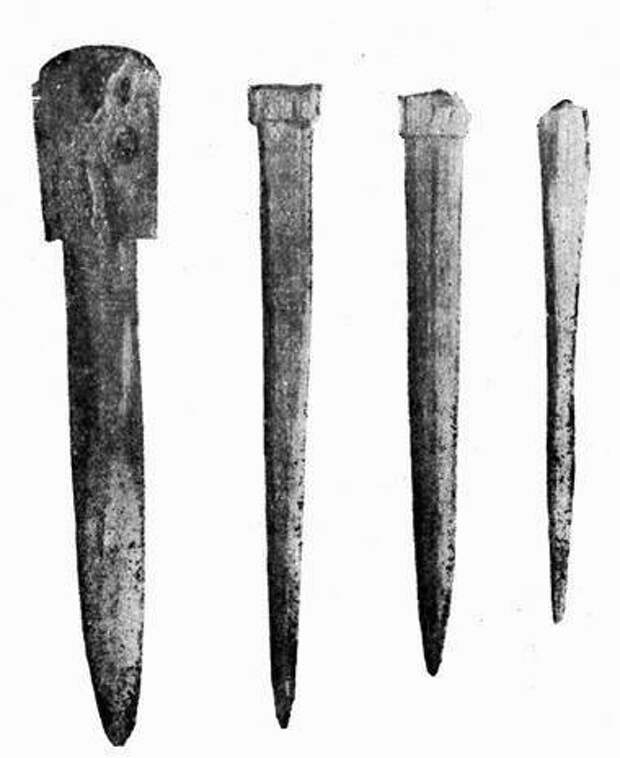

Деревянные колышки. (2/3 натур.вел.). Курган второй.

Медные гвозди. (2/3 натур.вел.). Курган второй.

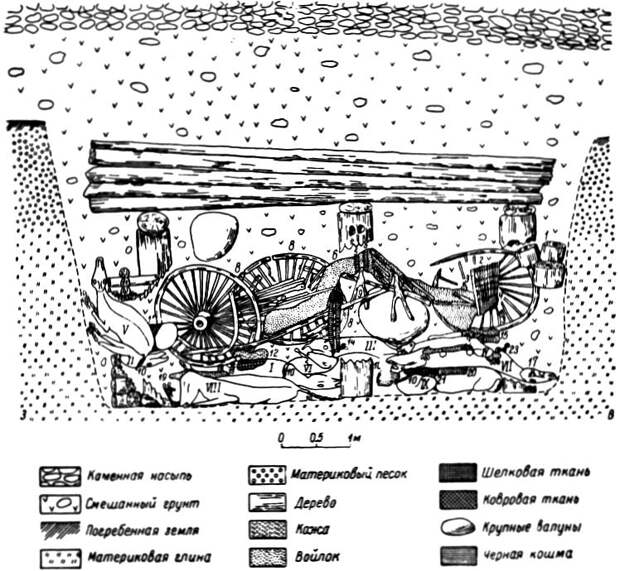

План могильной ямы в кургане пятом и расположение в ней находок.

1 — колёса от телеги; 2 — саркофаг-колода с крышкой; 3 — тела захороненных; 4 — жерди от телеги; 5 — лестница; 6 — большой войлочный ковёр; 7-9 — части повозки; 10 — трупы лошадей; 11 — ворсовый ковёр; 12 — черепок от глиняного кувшина; 13 — шкура козы; 14 — шкура овцы; 15 — ножки столиков; 16 — древки шестиноги; 17 — роговой барабан; 18 — войлочная подушечка; 19 — роговой сосуд с деревянной ложечкой; 20 — женский головной убор; 21 — доски с ременными вязками; 22 — брёвна потолка камеры; 23 — части повозки.

Схема расположения коней и вещей в северной части могильной ямы кургана пятого.

1 — колёса телеги; 2 — кузов повозки; 3 — лебеди — украшение кузова; 4 — покрытие кузова из чёрного войлока; 5 — полосы чёрного войлока; 6 — войлочный ковёр; 7 — древки с лопаточками; 8 — колёса повозки; 9 — дышло повозки; 10 — конские хвосты; 11 — ворсовый ковёр; 12 и 13 — седло и узда с коня I; 14 — узды упряжных коней II, III, V и VI; 15 — седло с коня IV; 16 и 17 — седло и узда с коня VII; 18 и 19 — седло и узда с коня VIII; 20 и 21 — седло и узда с коня IХ; 22 — головной убор с коня IX; 23 — узда с коня IV; I-IX — трупы коней.

Одежда и украшения

Женская одежда. Курган второй.

Рукав женской одежды. Курган второй.

Украшение на ремне — изображения петухов. (2/3 натур.вел.).

Курган второй.

Медные штампованные украшения. (Натур.вел.). Курган второй.

а — львиный грифон; б — олени.

Медная подвеска. (2/3 натур.вел.). Курган второй

Медная штампованная пластина. (2/3 натур.вел.). Курган второй.

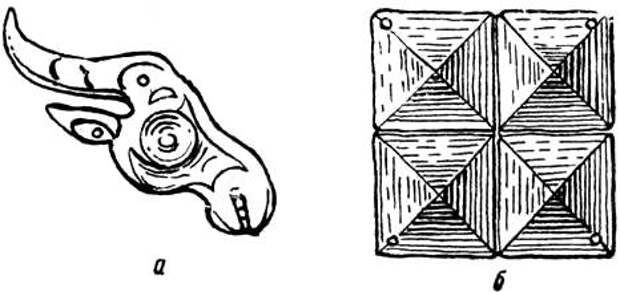

Гребни роговые. (Натур.вел.).

а — из кургана второго; б — из кургана под г. Бийском.

Шейная гривна. (Реконструкция). Курган второй.

Зеркало. (2/3 натур.вел.).

Курган шестой.

Светильня во льду на полу погребальной камеры. Курган второй

Светильня. (1/5 натур.вел.). Курган второй.

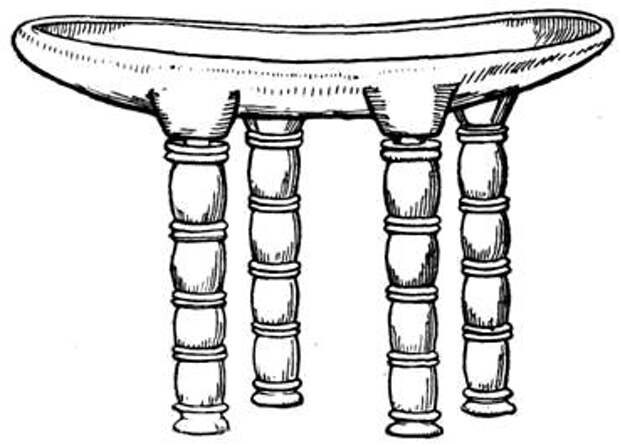

Столик. (1/9 натур.вел.). Курган третий.

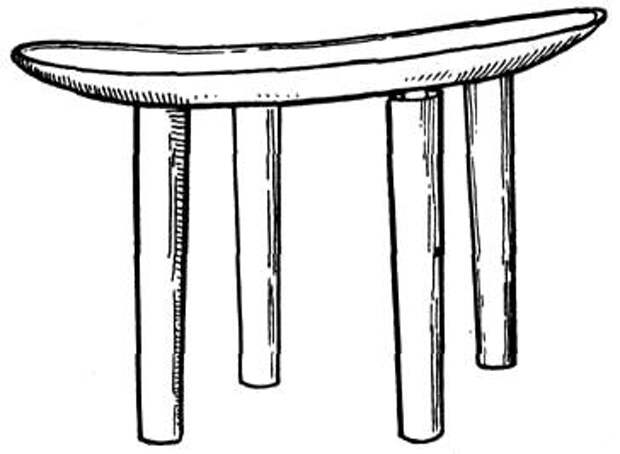

Столик. (1/9 натур.вел.). Курган третий.

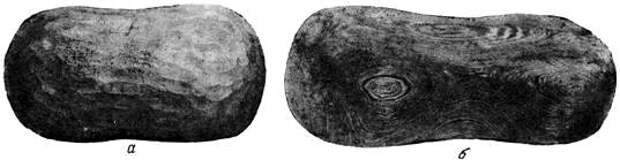

Деревянные подушки.

а — из кургана первого (1/7 натур.вел.); б — из кургана второго (1/5 натур.вел.).

Деревянная подушка. Курган третий. (1/5 натур.вел.).

Деревянные подушки.

а — из кургана четвёртого (1/6 натур.вел.); б — из кургана пятого (1/8 натур.вел.

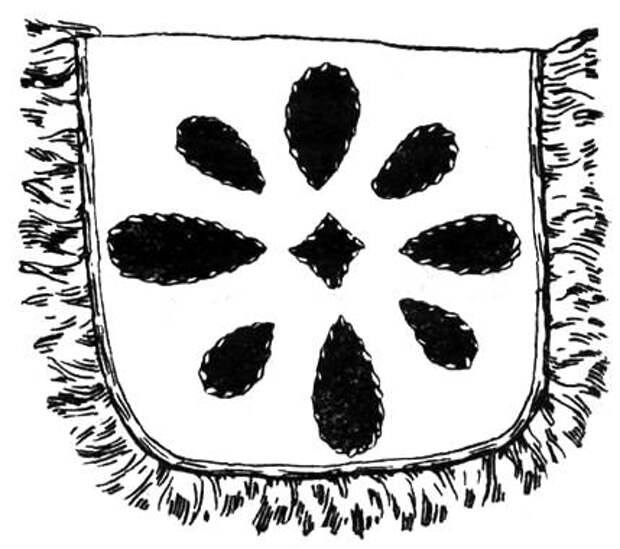

Часть чехла на подушку (апликация из кожи). Курган второй

Войлочная подушечка, набитая оленьим волосом. (Около 1/4 натур.вел.). Курган пятый.

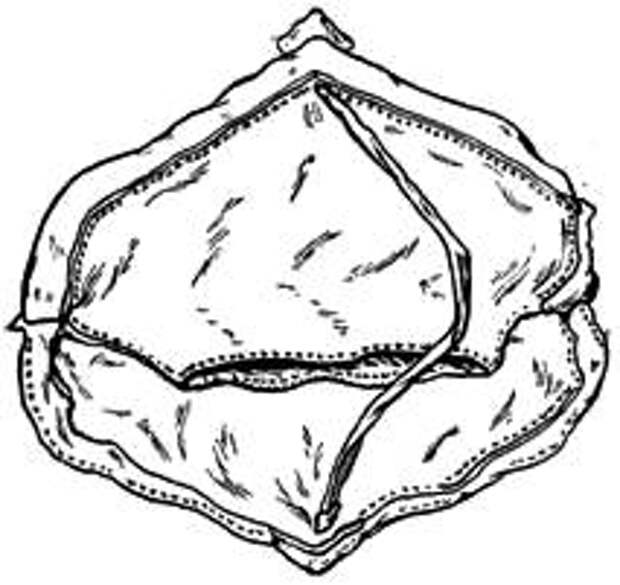

Кожаная сума. (1/6 натур.вел.). Курган второй

Схема устройства кармана в сумке с клапаном. Курган второй.

Рожок и деревянная ложечка. (2/3 натур.вел.). Курган пятый.

Покрывало кожаное. Курган второй.

В пищу употреблялось мясо всех домашних животных — лошадей, овец и крупного рогатого скота. В курганах найдены крестцовые кости всех этих животных; как известно, и в настоящее время у пастушеских народов эти части мяса считаются самыми лакомыми кусками.

В раскопанных нами ограбленных курганах больших медных котлов не найдено, но малый котел «скифского» типа имеется из кургана второго. Большие котлы известны на Алтае по случайным их находкам, и описанный Геродотом способ варки в них пищи практиковался, надо полагать, и на Алтае. Оговорка должна быть сделана только относительно употребления костей животных в качестве топлива, как это следует из текста Геродота. Кости, как известно, сами по себе не горят, и здесь речь идёт совсем о другом — о сжигании костей жертвенного животного, ибо последние не могут быть брошены. Поэтому когда животное приносят в жертву, то мясо перед варкой очищается от костей, а кости сжигаются. При варке мяса не жертвенных животных оно не отделялось от костей и варилось вместе с ними, иначе мы не находили бы во всех курганах костей животных.

Что касается жилищ, то можно полагать, что на Алтае в то время существовали жилища трёх типов: берестяные шатры, войлочные кибитки и рубленные из дерева дома. В сообщении об одном из восточном племён, аргиппеях, Геродот пишет: «Каждый из них поселяется под деревом,, которое на зиму прикрывается толстым белым войлоком, а на лето оставляется открытым» 2. Горноалтайцы, конечно, не жили под деревом, но, несомненно, у них должны были быть простые конусообразные шалаши, шатры, подобные современным алтайским «чатыр», крытые лиственничной корой, берестяными матами или войлоком. Последнее тем более вероятно, что такие шалаши, наряду с более совершенными жилищами, и поныне бытуют у пастушеских народов Азии от Каспия вплоть до восточной Монголии. Вспомним найденные во всех больших курганах те конусообразные, правда миниатюрные, остовы шалашей из шести древков, крытые войлоком, которыми пользовались при курении конопли. Древки эти, как и остовы легких казахских пастушеских «кос», у верхних концов связаны ремнём и поэтому могут быть расставлены и покрыты войлоком менее чем в минуту. Такие «кос» мы видели у адаевских казахов ещё в 1926 г.

В богатых домах войлочными коврами покрывали не только стены, но застилали и пол. В кургане пятом найден помимо настенного войлочного ковра ещё ковер ворсовый, сильно подержанный и лежавший, вероятно, на полу. Настенный войлочный ковер из этого кургана будет подробно описан в главе о местном алтайском искусстве, ворсовый же — в заключительной главе.

Освещение жилищ производилось с помощью каменных жировых светилен; одна из таких светилен была найдена во втором кургане, в юго-западном углу погребальной камеры . Светильня эта выделана из цельного куска песчаника, прямоугольной формы, на четырёх массивных ножках, с бортиком по краю и двумя продолговатыми желобчатыми углублениями для жира . Несколько иного типа, также каменная на четырёх ножках светильня была найдена при раскопках в долине Урсула 1.Целая серия подобных светилен хранится в областном музее Горно-Алтайска — случайные находки из различных мест области. Среди них имеются и прямоугольные на четырёх ножках, подобные найденной в Пазырыкском кургане, и овальной формы, также на четырёх ножках, и простые камни без ножек, но с углублением для жира — прямоугольным, ромбическим или овальным. Такие каменные, преимущественно из песчаника, светильни в рассматриваемое время были, повидимому, широко распространены в Горном Алтае.

(81/82)

Снарядов для добывания огня пока не найдено, но едва ли можно сомневаться в том, что огонь добывался сверлением одного куска дерева другим. Такой снаряд более позднего времени был найден в одном из Ноинулинских курганов. Если бы огонь добывался при помощи кремня с кресалом, то в каком-либо из захоронений если не кресало, то кремень нашёлся бы.

Из мебели самыми распространёнными в рассматриваемое время были низенькие, на четырёх ножках столики со съёмными крышками-блюдами овальной формы. Такие столики найдены во всех Пазырыкских курганах. Только в камере кургана первого, почти нацело ограбленной, оказалась всего одна ножка от такого столика. В курганах третьем и четвёртом было по два столика, в кургане пятом — три и в кургане втором — четыре. Будучи, в общем, единого типа, столики эти всё же существенно варьируют как по конструкции, так и по размерам. У всех столиков, как сказано, по. четыре ножки в виде колонок со шпеньком на верхнем конце, вставляющимся в соответствующий вырез в дне крышки. Шпеньки эти или круглые, или квадратные в поперечном разрезе, либо в виде усечённой четырёхгранной пирамиды. Крышки все без исключения овальной формы с круговым более или менее приподнятым бортиком, вследствие чего крышка имеет форму блюда. Ножки своими шпеньками вставлялись либо в сквозные отверстия, проделанные в крышке по форме шпеньков, либо в специальные гнёзда, проделанные в утолщениях на нижней поверхности крышек. Если та или иная ножка слабо держалась в гнезде, её шпенёк либо обёртывался тонкой кожей, либо расщеплялся и в него вставлялся клинышек. Высота столиков сильно варьирует — от очень низких (18-23 см) в кургане пятом до относительно высоких (40-47 см) в курганах втором и третьем.

Деревянные подушки, найденные в курганах первом и втором ), имеют одну и ту же овальную форму с легким перехватом посредине, причём подушка из первого кургана (21×40 см, при высоте 8.5 см) только незначительно больше таковой из кургана второго (17.5×36 см, высота 8 см). Поверхность этих подушек отёсана топором, следы которого по оставленным фасеткам хорошо различимы, но не заглажены в отличие от всех остальных изделий из дерева. Последнее объясняется, вероятно, тем, что на них надевались чехлы. По остаткам такого чехла из кургана второго можно заключить, что одна из его поверхно

стей была из меха степной кошки, а другая из гладкой, хорошо выделанной кожи; боковые его стороны по углам были украшены апликацией в виде крупных розеток (рис. 41), а кожаный верх был украшен узором сложной апликации из цветной кожи.